ラオス

2 章 投資環境

-

-

1 章 基礎知識

2 章 投資環境

3 章 設立

4 章 会社法

5 章 会計

6 章 税務

7 章 労務

-

-

-

経済動向

ラオスは、道路、灌漑、水利ダムなど社会資本の整備を進めるほど,内陸国としてのデメリットを克服し、経済発展が著しい周辺三カ国(タイ、ベトナム、そして中国)から経済浮揚効果を得られるという意味で、東南アジア地域の隆盛と運命を共にする国といえます。その意味で、2004年に初めて議長国となったASEANの枠組みと、最も親和性の高い国の一つといえます。経済開放政策を取って以降の過去20年ほど、実質GDP成長率は6-8%の高いレベルで推移しています。

しかし、自国産業といえば、自家消費型の農畜産業と、外国資本が集まる水力ダムなどのエネルギー産業や金・銅などの鉱業、そして安価な人件費でタイからの工業の受け皿となって近年伸びてきた縫製業などで、裾野は広くはありません。高い成長率も、鉱業と建設業が牽引している構図で、日本のODAなど援助を含めた外国資本の流入でメコン川に水力発電所が乱造されていく状況は、さながら土木事業が経済を下支えしてきた一時期の日本の経済成長過程を思い出させます。

【実質GDP総額と経済成長率】.png) 出所:世界の経済・統計よりTCF作成

出所:世界の経済・統計よりTCF作成

国家財政は、税収に限りがある点が慢性的な課題です。また財政基盤が元々弱いのに加え、公共事業を外国資本とともに強力に推進しているため、歳出が歳入を大幅に上回る赤字体質となっています。ただ、財政赤字を抱えながらも、成長過程にある経済は乱高下には直面せず、インフレ率も2004年以降10%以下に収まっています。こうした水力開発と、主にタイを送電先とした電力輸出で、今やラオスは「東南アジアのバッテリー」と呼ばれるほどです。こうした開発型公共事業には、ダム建設のアセスメント、環境との両立、事業に伴う汚職の排除、などの課題はありますが、ラオス経済の浮揚に大きく貢献していくものと考えられます。

【消費者物価指数とインフレ率の推移】.png)

注:消費者物価指数は基準年平均=100とする。出所:世界の経済・統計よりTCF作成 -

貿易

国家輸出総額の半分以上を占めるのが、金や銅といった鉱業産出品です。中国資本の入ったランサンミネラル社がセポン鉱山など、外資による大掛かりな開発は、2003年頃に生産開始に至ったものであるにも関わらず、わずかその5年後には、資源価格の高騰などの追い風もあり、ラオスの全輸出額の6割近くを占めるに至りました。その後、リーマンショックなどで資源高にも歯止めが掛かり、ラオスの鉱物輸出も一時期ほどの勢いはありませんが、それでも同国の輸出の最大の割合を占めています。このように鉱物輸出は、政府の認可を受けた少数寡占企業による、いわば国策事業といえます。ラオスの輸出構成で、鉱物に続くのは、電力、縫製品、農業の林産物、木材製品、コーヒーの各業種です。輸出品目の大きな変化としては、6年前まで5割以上を木材輸出が占めていましたが、木材の伐採や輸出禁止によって、年々鉱物資源の割合が拡大しています。【主要輸出品目】(2013年).png) 出所:ラオス中央銀行よりTCF作成輸出の主要相手国としては、近隣国であるタイ、中国であり,この二国で全体の6割以上を占めています。鉱物資源の輸出については、タイ、ベトナム、スイス、中国が9割を占めます。縫製品は欧州向けが中心で、6割以上をイギリス、ドイツ向けに輸出しています。電力の輸出については、タイを含め近隣国に輸出しているように、タイの影響力が非常に大きいのは確かですが、近年では中国、ベトナムをはじめ、多国貿易が増加しています。また、日本への主要輸出品としては、衣類および木材製品になりますが、日本の総輸入額に占める割合では、動物の皮が39.2%を占めています。【主要輸出相手国】(2012年)

出所:ラオス中央銀行よりTCF作成輸出の主要相手国としては、近隣国であるタイ、中国であり,この二国で全体の6割以上を占めています。鉱物資源の輸出については、タイ、ベトナム、スイス、中国が9割を占めます。縫製品は欧州向けが中心で、6割以上をイギリス、ドイツ向けに輸出しています。電力の輸出については、タイを含め近隣国に輸出しているように、タイの影響力が非常に大きいのは確かですが、近年では中国、ベトナムをはじめ、多国貿易が増加しています。また、日本への主要輸出品としては、衣類および木材製品になりますが、日本の総輸入額に占める割合では、動物の皮が39.2%を占めています。【主要輸出相手国】(2012年).png) 出所:国際協力銀行「ラオスの投資環境」よりTCF作成一方、輸入品では、基本的な消費財、すなわち工業製品を生み出す自国産業が発達していないため、車やトラックなどの運搬車両、機械、化学製品などが対象になります。また、資源産出国ではあっても化石燃料を産出しないため、燃料も輸入しています。近年では経済拡大に伴って、こうした工業資材の輸入額も増えており、輸入価格の上昇が外貨準備高の減少を招くような事態も起こっています。【主要輸入品目】(2012年)

出所:国際協力銀行「ラオスの投資環境」よりTCF作成一方、輸入品では、基本的な消費財、すなわち工業製品を生み出す自国産業が発達していないため、車やトラックなどの運搬車両、機械、化学製品などが対象になります。また、資源産出国ではあっても化石燃料を産出しないため、燃料も輸入しています。近年では経済拡大に伴って、こうした工業資材の輸入額も増えており、輸入価格の上昇が外貨準備高の減少を招くような事態も起こっています。【主要輸入品目】(2012年).png) 出所:国際協力銀行「ラオスの投資環境」よりTCF作成輸入の相手国をみると、タイが単独で約6割のシェア占めています。対日貿易については、長年、日本からの輸入超過で推移しており、2012年も、日本からの輸入が約110億円であるのに対して、日本への輸出は約99億円となり、日本からは主に乗用車やバス・トラック、建設機械等を輸入しています。主要輸入相手国(2012年)

出所:国際協力銀行「ラオスの投資環境」よりTCF作成輸入の相手国をみると、タイが単独で約6割のシェア占めています。対日貿易については、長年、日本からの輸入超過で推移しており、2012年も、日本からの輸入が約110億円であるのに対して、日本への輸出は約99億円となり、日本からは主に乗用車やバス・トラック、建設機械等を輸入しています。主要輸入相手国(2012年).png) 出所:国際協力銀行「ラオスの投資環境」よりTCF作成

出所:国際協力銀行「ラオスの投資環境」よりTCF作成 -

産業別動向

【GDP構成比】(単位:%).png) 出所:国際協力銀行よりTCF作成

出所:国際協力銀行よりTCF作成

■縫製業一昔前、縫製業といえば中国の手工業産業の代名詞でしたが、今では中国での平均的人件費も高騰し、インドやベトナム、さらにそれらの周辺国に外国投資の手が広がっていきました。製造業全般で、ラオスの人件費はベトナムを下回りますが、人材の供給数という面では限界を有しています。結果的に、タイに既に生産拠点を持つ製造業が、工程の中で労働集約的な部分だけをタイ語の通じるラオスに移し、完成品は改善された陸路を通してタイ側で引き取るという、限定的な形での外国投資のパターンが出来上がりました。ただラオスでは、こうした大規模な縫製工場が一部、特恵関税制度の恩恵を受けて輸出産業として成り立つ一方、少数民族を含め、家内手工業的な生産形態から質の高い布製品が織られている点も見逃せません。例えば、ラオスシルクとして知られるシルク織物も、こうした生産方法に寄っています。

■農業、農産品加工業ラオスは米を筆頭に、とうもろこし、いも、野菜などを主に自家消費用に生産する農業国ですが、商品作物としては緑豆、大豆、落花生、タバコ、綿、さとうきび、コーヒー、茶などを生産しています。特に南部チャンパサック県のボロゲン高原では、キャベツ、コーヒー、ジャガイモなどが大掛かりに商業栽培されています。このうちキャベツなど野菜は、ラオスの有機栽培が付加価値となり、隣国タイなどにプレミアム付きの価格で売られています。またコーヒーは、約100年前に旧宗主国フランスが導入したもので、気候に適して小農家に綿々と受け継がれ、今では高品質な「ラオスコーヒー」として世界中に輸出されています。コーヒーは最終消費者(コーヒーショップの客など)に届くまでの経路が長く、最終価格のごく一部しか農家の手に渡らないことから、欧州を中心に展開されているフェアトレード運動によって農家へより多くの収益が還元されることが期待されている分野でもあります。

-

-

-

金融(株式)市場

ラオスは、カンボジアより一足早い2010年10月10日、韓国証券取引所(KRX)の全面的協力の下で証券取引所を開設(資本構成はラオス政府51%、KRX49%)しました。2011年1月11日には初めての取引を行いました。当初の上場企業は、水力発電開発を手掛けるラオス電力発電(EDL-Gen)社と、ラオス外商銀行(BCEL)の国有企業2社で、現在はこれにLAO WORLD PUBLIC COMPANYを加えた3社でした。

【LXS指数(主要な株価指数)の推移】.png)

出所:lsx.com

このように証券取引所の開設が、ラオスの実体経済に影響を及ぼす段階にはまだまだ至っていませんが、2015年が想定されるASEAN共通市場に向け、同国が足並みを揃えたことの意味は小さくないものがあります。なお、ラオス証取への外国個人投資家のアクセスには、まだまだ時間がかかりそうです。 -

為替レート

ラオスの通貨キープ(Kip)は過去10年ほど、好調な経済成長を反映し、対ドルで少しずつではありますが、高くなってきています。同じ期間における、タイの通貨バーツと比べると、波はあっても一定のレベル感を保っており、中長期的にですがキープはバーツの値動きを追い掛けて推移する連動性が窺えます。為替レートは、2015年6月8日現在、1キープ=0.01526円となっています。

【キープ為替レート】.png)

出所:ラオス・キップ(LAK) へ 日本円(JPY) -

外国直接投資額(FDI)

ラオスへの外国直接投資は年々拡大し、2010年段階でFDI額がGDPの約10%と大きな割合を占めるに至っています。2000年から2010年までのラオスへの外国直接投資額の累計額は132億ドル、そのうち日本からの投資は4億4,000万ドルと全体の3%に過ぎません。ただ、ラオスの場合、政府間のODAがFDIと同等かそれ以上に経済発展に果たす役割が大きいと言われ、日本はインフラ開発のため多額のODAを拠出し、同国の発展に寄与しています。外国直接投資の大半は中国、ベトナム、タイといった周辺国からの水力発電や鉱物資源開発などの大型プロジェクトが主となります。その中で、製造業を中心として、日本からの投資は増加傾向にあります。インフラや金融など課題はまだ多いですが、周辺国との道路網の整備も進み、ラオスのさらなる投資環境の改善が期待されています。

【業種別対内直接投資(認可ベース)】(単位:100万ドル).png)

出所:JETRO

【ラオスの直接投資受入額(国際収支ベース)の推移】.png)

出所:国際協力銀行「ラオスの投資環境」

【対ラオス国別直接投資額】(1989~2012年末).png)

出所国際協力銀行「ラオスの投資環境」よりTCF作成 -

インフラ

■道路、鉄道、水運正式なアジアハイウェイ構想には入らないルートですが、東南アジアを横断する「東西経済回廊」(全長1,450キロ)が、ミャンマーの最西部区間を除いて既に開通しています。この仕上げとなったのが、日本の円借款でタイ・ムックダーハーンとラオス・サワンナケートの間に架けられた第2タイ-ラオス友好橋です。2006年に完成、2007年に供用が開始されました。東西回廊は現在、国家間の運用調整が続き、まだ大量輸送の実現という段階には至っていませんが、将来的にはタイやラオスの生産品がベトナム・ダナンの港から輸出されるというダイナミックな地域連携も構想されています。一方、「南北経済回廊」(全長2,000キロ)は中国・昆明からタイ・バンコクまでをつなぎ、その間でラオスを南北に縦貫する計画です。まだ本格的なハイウェイ化がなされていない区間も残っています。

【東西回廊と南北回廊】.png)

【ラオスの主要道路】.png)

出所:三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社「平成22年度CDM/JI事業調査、ラオス・交通NAMA実現可能性調査」

ラオスの鉄道整備計画も、南北回廊と同様に、中国の資源外交を色濃く反映したインフラ計画という一面があります。近年になってラオスで初めて開通した鉄道としては、タイの在来線を延長して2009年に開通したラオス・タナレーンまでの路線があります。タイはODAを使ってそれをビエンチャンまで延伸する計画でしたが、中国と連係して両国間を、ラオスを縦貫する形でつなぐ鉄道計画を発表したために、こちらは現在、足踏み状態となっています。中国の主導で進む鉄道計画は、2010年末の発表当時ほどの求心力は維持せず、2011年着工~2015年完成予定というスケジュールも、また当初謳われた「高速鉄道」という速度面でも計画先行の感が拭えません。一部では、人口600万人のラオスにとって総事業費がGDPを超えるほどの建設費の負担は国家財政の重荷となるだけで、経済の押し上げ効果もそれほど高くないとの指摘もあります。関係者は現状、ラオス、中国、及び東南アジア全体の経済情勢、ラオスの国内政治、中国の資源外交などをにらみながら、鉄道計画の展開を見守っているところです。国内水運は、ラオス西部を北から南へ流れるメコン川ということになりますが、川のカンボジア国境近くの中流域にコーンパペンの滝と呼ばれる一群の滝があり、ラオスの船が外海へ抜けることはできません。このことが、ラオスが陸運の国になるために莫大な投資をつぎ込まなくてはならない原因の一つともなっています。■電力「東南アジアのバッテリー」とも呼ばれ、大規模開発したメコン川支流の水力ダムからの電力をタイなどへ輸出しているラオスですが、国内の一般送電施設は未整備で、また電気供給がある地域でも停電に見舞われることが度々あります。また、国内の一部の地域では、一度タイに輸出した電気を、送電上の理由から高い価格で逆輸入して使用しているという、苦い状況も生じています。ラオス政府は増える電力需要に対応するため、こうした状況を打破しようと外国の協力を仰ぐなどし、日本の電力会社からもラオスの電力系統の調査団が向かうなどしています。また、発電全体に占める割合はまだ少量ですが、太陽光発電の活用へ向けた様々な試みが進んでいます。これは、水力発電が乾季に弱いため太陽光の活用は水力を補完するものになること、そして人口密度が低い農村などに送電線を引くことの採算が合わないケースが多く、太陽光発電ならば大規模送電網が不要なことが、理由として挙げられます。

■通信都市部では携帯電話が普及し、インターネットカフェに利用者が集う様子は、他の新興経済国で見られるのと同様です。最近整備が進む工業団地では、高速回線の利用が可能な場所もあります。一党独裁体制のラオスも、緩やかな言論統制を敷いていますが、一般ビジネス活動の中で連絡に支障をきたすような類のものではなく、高度に政治的な事柄などに踏み込まない限り、情報発信内容に影響を及ぼすことはないと言えるでしょう。 -

人的資源

ラオスは後発発展途上国(LDC)に分類される国であり、国民の平均的な年収レベルから報酬レベルを逆算すると、タイの三分の一から五分の一であるとか、それより低いレベルがデータに上ることもあります。しかし、現実にこの報酬レベルで相応の人材を雇えるかというと、人口の少ないラオスではそう簡単にいかない面もあるようです。国民の大半が自給自足的な農業を営む一方、工業、サービス業従事者の人口割合が低いため、ただでさえ労働人口が少ない上、技術を備えた人材は数少なく、賃金は高止まりしがちです。また今後、外国投資が活発化すれば、さらに優秀な人材の獲得競争が激化すると見込まれています。図表1:アジア各国の賃金水準(2011年, 月額基本給).png) 出所: 日本総研 海外生産拠点の選び方(賃金水準)http://www.jri.co.jp/page.jsp?id=22573ラオスも近隣諸国に似て、子供の比率が多い、平均年齢の若い国です。ただ集約的産業の不在と教育の遅れから、識字率は低く、都市部でも農村部でもどのように教育を高めていくかが課題です。ただ国民性はまじめで勤勉であり、かつ親切な人柄ということでも知られ、即戦力でなくても研修などを通して成長を望める人材に育てていけることは、進出の検討に際して考慮に入れて良い事柄でしょう。【人口ピラミッド(2010年)】(単位:1,000人)

出所: 日本総研 海外生産拠点の選び方(賃金水準)http://www.jri.co.jp/page.jsp?id=22573ラオスも近隣諸国に似て、子供の比率が多い、平均年齢の若い国です。ただ集約的産業の不在と教育の遅れから、識字率は低く、都市部でも農村部でもどのように教育を高めていくかが課題です。ただ国民性はまじめで勤勉であり、かつ親切な人柄ということでも知られ、即戦力でなくても研修などを通して成長を望める人材に育てていけることは、進出の検討に際して考慮に入れて良い事柄でしょう。【人口ピラミッド(2010年)】(単位:1,000人).png) 出所:Lao Statistics Bureau【ラオスの人口推移】

出所:Lao Statistics Bureau【ラオスの人口推移】.png) 出所:世界の経済・統計よりTCF作成

出所:世界の経済・統計よりTCF作成 -

その他の投資メリット・デメリット

ラオスの首都ビエンチャンは、政府機能が集まる首都とは思えないほど街の規模が小さく、小ぢんまりとしています。また、東南アジアの都市なら当然あっておかしくない治安の悪いブロックというのもありません。国は共産党一党支配の下で政治は安定し、貧困国ではありますが多くの国民が自給自足型の農業を営み、メコン川の水力資源と将来を潤す地下資源を持っています。国土の多くが森に覆われ、平地や高原でも整備されていない道に牧歌的な風景が延々と続きます。豊かさの基準を経済的成功とは少し違うところに置くなら、ラオスは過去10年続くGDP成長とは違った意味で、人々が豊かさを享受できる社会なのです。ラオスに進出する日本企業は、国が背負った歴史を踏まえ、低コストの労働力といった画一的な見方を離れて、長い時間を掛けて地元にとけ込む努力を惜しまず行う姿勢が求められるでしょう。日本企業がラオスに拠点を築く場合、その多くがタイに既存のビジネス拠点を持ち、ラオス拠点はその補完的役割を果たす形態と思われます。ラオスに赴く日本人駐在員も、タイで研修を積むなどして語学をはじめラオスに関する見識を高めておくと効果的です。

-

-

-

投資規制

ラオスへの投資は、2009年投資奨励法、2010年公布の特別経済区および特定経済区に関する首相令に基づいて行う必要があります。2009年に制定された新しい投資奨励法は、2004年に制定された内国投資奨励法及び外国投資奨励法に代わるものであり、内国投資と外国投資の垣根を取り払い、より外国投資の誘致に積極的なものへと変わりました。ただし、その細則は、2012年の5月現在でも公表されておらず、情報を入手することが困難となっています。ここでは、2005年の投資奨励法細則に基づく情報を、以下に記載しているため、最新の情報ではありません。投資を実際に行う際は、個別案件ごとに行政との確認を行う必要がある点、あらかじめご了承ください。

■禁止事業および規制業種国によって規制される業種のリスト、いわゆるネガティブリストには、国家安全、社会秩序、国の伝統や環境に多大な影響を及ぼす業種が記載されています。ラオスでは、ネガティブリストに記載された業種については、企業登録に先だって関係当局の許可や検査を受けなければなりません(企業法2条)。外国投資は、国家安全、社会秩序、国の伝統や環境に有害ある事業以外のすべての事業については進出可能となります。ネガティブリストの内容は以下の通り12業種になりますので、これらの事業に関しては民間企業の進出が認められません。

1.全種類の武器および弾薬の製造2.麻薬の製造・加工3.ラオスの文化および伝統を破壊する文化的商品の製造4.人命や環境に有害な化学物質および工業廃棄物の排出5.中央銀行業務6.調査および警備事業7.外務8.国防9.公共秩序および安全事業10.政治組織活動11.葬儀および同関連事業活動12.教員養成、仏教以外の宗教教育、国防・社会治安維持者の養成

規制業種は以下の通り、条件と事業分野に分かれます。

【規制業種】.png) ■資本金及び出資比率に関する規制一般事業については、10億キープ以上(約1,000万円)の資本金が必要ですが(投資奨励法17条)、土地使用権を購入する場合は、50万ドル以上の資本金がなければなりません(投資奨励法58条)。外国企業は、原則として100%出資することが認められていますが、合弁による場合は、総資本の10%以上の出資が求められます(投資奨励法10条)。■土地所有に関する規制今までは、外国人が土地使用権を所有することは禁止されていましたが、2011年9月より登録資本金が50万ドル以上の投資に対して、土地の使用権が与えられることとなりました(投資奨励法58条)。外国人投資家は、住居又は業務用の施設を建設するために、土地を購入する際、民間および政府の使用権を購入することが可能となりました。当該土地は、不動産部門に投資することができ、販売なども可能です。■外国人の雇用ラオス国内において適切な人材を確保できない場合に限り、外国人を雇用することができます。国際的な援助を除き、外国人の雇用は、短期、長期に関わらず、労働省の承認を事前に得なければなりません。また、人数や期間が制限されており、雇用期間終了後は、ラオス人労働者への技術移転を確立する必要があります(労働法7条)。その他条件については、7章労務を参照下さい。■外国為替に関する規制[借入に関する規制]企業は、一定の財務要件を満たせば、ラオス中央銀行(Bank of the Lao PDR)から、無担保の短期借入を行うことができます(ラオス中央銀行法38条)。[海外送金規制]外国企業は、資本金、資産および収益の海外送金を法律で認められています。ただし、海外送金する場合は、税金や法的手数料を適切に納付したことを証明したうえで、行わなければなりません(投資奨励法68条)。

■資本金及び出資比率に関する規制一般事業については、10億キープ以上(約1,000万円)の資本金が必要ですが(投資奨励法17条)、土地使用権を購入する場合は、50万ドル以上の資本金がなければなりません(投資奨励法58条)。外国企業は、原則として100%出資することが認められていますが、合弁による場合は、総資本の10%以上の出資が求められます(投資奨励法10条)。■土地所有に関する規制今までは、外国人が土地使用権を所有することは禁止されていましたが、2011年9月より登録資本金が50万ドル以上の投資に対して、土地の使用権が与えられることとなりました(投資奨励法58条)。外国人投資家は、住居又は業務用の施設を建設するために、土地を購入する際、民間および政府の使用権を購入することが可能となりました。当該土地は、不動産部門に投資することができ、販売なども可能です。■外国人の雇用ラオス国内において適切な人材を確保できない場合に限り、外国人を雇用することができます。国際的な援助を除き、外国人の雇用は、短期、長期に関わらず、労働省の承認を事前に得なければなりません。また、人数や期間が制限されており、雇用期間終了後は、ラオス人労働者への技術移転を確立する必要があります(労働法7条)。その他条件については、7章労務を参照下さい。■外国為替に関する規制[借入に関する規制]企業は、一定の財務要件を満たせば、ラオス中央銀行(Bank of the Lao PDR)から、無担保の短期借入を行うことができます(ラオス中央銀行法38条)。[海外送金規制]外国企業は、資本金、資産および収益の海外送金を法律で認められています。ただし、海外送金する場合は、税金や法的手数料を適切に納付したことを証明したうえで、行わなければなりません(投資奨励法68条)。

[現金の持ち出し]外貨は2,000ドル以内であれば持ち出し自由となりますが、それを超える金額であれば税関に申告することで、国内への持ち込みが可能となります。なお、現地通貨(local currency)は、持ち出しだけでなく持ち込みも禁止となりますので注意が必要です(ラオス中央銀行法細則12条)。 -

投資インセンティブ

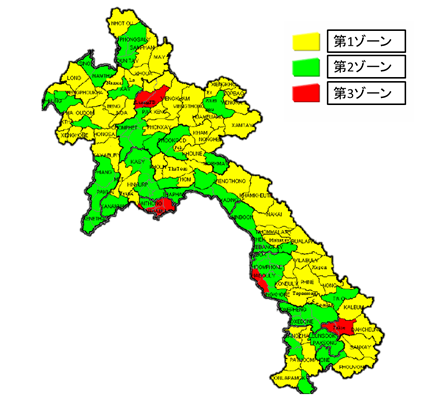

ラオスでは、外国資本誘致のために、最長10年間の法人税免税など、種々の優遇措置を用意しています。ラオスでは、投資インセンティブが地域別インセンティブと経済特区別インセンティブの2つに分かれます。更に、地域別インセンティブはゾーン1、2、3に分かれ、経済特区別インセンティブは特別経済区と特定経済区に分かれます。ゾーンは、インフラの整備度によって区分され、インフラが未整備な地域ほどインセンティブ度が高まりますが、経済特区に関しては、業種および条件によって優遇策が異なります。

[申請先]投資奨励法に基づき投資インセンティブを受け取るためには、投資の種類ごとに申請先が異なります。一般事業については、商工省又は地方の商工局のワンストップ・サービス事務所に申請し(投資奨励法17条)、コンセッション事業投資については、計画投資省又は地方の計画投資局のワンストップ・サービス事務所に申請しなければなりません(投資奨励法21条)。また、投資要望リストに記載されたプロジェクトへの投資については、政府又は地方自治体に申請し(投資奨励法29条)、特別経済区又は特定経済区への投資は、特別経済区及び特定経済区管理委員会のワンストップ・サービス事務所に申請することになります(投資奨励法33条)。.png)

ワンストップ・サービス事務所ワンストップ・サービス委員会は、各セクターや地方自治体の代表者で構成され、投資家に対して、投資情報、投資申請の審査、企業登録証またはコンセッション証明書の発給などさまざまなサービスを提供することが義務付けられています(投資奨励法44条)。これにより、投資家は迅速かつ、簡便な手続によるサービスを受けることができます。なお、ワンストップ・サービス事務所は、以下の場所に設置されています。・計画投資省及び地方計画投資局・・・コンセッション事業、特別経済区及び特定経済区開発のための投資を管理・商工省及び地方商工局・・・一般事業への投資を管理・特別経済区及び特定経済区・・・特別経済区及び特定経済区への投資を管理

■地域別インセンティブラオスでは、全国が3つのゾーンに区分され、都市から離れるほど特典が付与される仕組みになっています(投資奨励法50条)。例えば、法人税の免税期間は、首都圏である第3ゾーンでは、最長4年であるのに対して、首都から離れた第1ゾーンでは、最長10年になる、という具合です。産業の分散を図り、地方と都市間の貧富の差を抑えることを趣旨としており、隣国のタイを模倣した制度となっています。

第1ゾーン:もっとも投資優遇措置を受けることができ、主として経済的にインフラが未発達な山間部の遠隔地域。第2ゾーン:第1ゾーンよりもある程度の社会経済インフラが整備された地域。地理的条件は良好であるため、中レベルの優遇措置を受けることができます。第3ゾーン:経済的にインフラが整備されている地域。他の地域よりも優遇措置が低くなっています。

【投資奨励ゾーン】

出所:計画投資省投資推進部よりTCF作成

【地域分け一覧】.png)

出所:計画投資省投資推進部よりTCF作成[対象業種].png)

2009年改正の投資奨励法に関する細則で、奨励分野が決定される予定ですが、現在までに公表されていないために詳細は不明のままとなっています。ただ、改正前の奨励分野をある程度ベースに作成されるはずですので、参考までに2004年外国投資奨励法による奨励事業を以下に掲載しておきます。なお、活動の詳細により3つのレベルに分類され、インセンティブの程度に差が付くことが予定されていますが、この詳細も細則によることとされています(投資奨励法49条)。

【2004年外国投資奨励法による投資奨励分野の詳細】[優遇措置の内容]

①法人税の免除原則として、ゾーン別に以下の法人税免税期間が適用されます。免税期間はゾーンごとに異なり、商業開始日から一定期間において法人税の免税措置が適用されます。なお、製造業については、収益が発生した年からの適用となります(投資奨励法51条)。【法人税免税期間】.png)

出所:2009年投資奨励法よりTCF作成

ただし、2004年外国投資奨励法による奨励業種に対しては、上記の免税期間に加えて、さらに5年間延長されます(投資奨励法54条)。

②特定業種に対する借地料又はコンセッション費の免除病院、学校、職業訓練校、研究所及び公益事業などについては、政府保有の土地に対して、借地料又はコンセッション費のいずれかの免除措置を受けることができます(投資奨励法54条)。

第1ゾーン:15年間第2ゾーン:10年間第3ゾーン:3年間

■経済特区に対するインセンティブ経済特区とは、企業活動のために国内の他地域に勝る施設や自治権を提供できる立地条件および経済環境を備えた政府が定める地域のことを指します。企業活動の競争力強化を視野に入れた社会経済インフラや施設等を総合的に建設し投資誘致を促すことにより、産業育成、雇用促進を通じた経済発展が望めます。ラオスでも、この制度を採用しており、現在までに、9つの経済特区が整備されています。以下の登場する条文番号は指定がない限り、特別経済区および特定経済区に関する首相令の条文となります。同令によると、経済特区への投資が奨励される分野は以下の通りです(23条)。1.電子産業2.産業技術に関する研究3.最新建築資材製造4.観光インフラ開発5.クリーンな農業生産および関連する農産物加工6.有機農産物7.輸出のための生産8.植林9.学校10.病11.公園12.その他経済特区に対する適性と潜在性を持つと考えられる活動

[優遇措置の内容]経済特区のデベロッパー及び投資家は以下の様な、優遇措置を受けることができます(37条)。燃料の輸入関税の免除遠隔地または地理的危険性のある場所に位置する経済特区(一般の経済特区ではない)のデベロッパーの建設期間における燃料の輸入に対する関税・税金の免除(国家経済特区委員会による年次輸入計画の承認を受けなければなりません)

関税の免除ラオス国内から搬入され経済特区内で使用される原材料は経済特区への輸出として扱われ、法に従い関税および税金の優遇を受けることができます

借地長期的に借地する経済特区内投資家は、経済特区管理委員会もしくは経済執行委員会が定める方法およびリース料により借地に関する優遇を受けます(39条)。

資金調達投資家は、国内外の商業銀行およびその他金融機関の融資により資金調達をすることができます(40条)。

経費控除経済特区のデベロッパーと投資家は、研修費を年間課税利益から控除することができます(41条)。

-

-

-

ラオスの工業団地

工業団地とは、工業用の工場をバランスよく配置するために分譲された土地のことです。団地内には、工業用のエリアの他に、道路、排水路、中央廃水処理施設、洪水防止システム、電気、水道、電話などの公共施設やインフラが整備され、また、運営に不可欠なサービスである郵便局、銀行、ショッピングセンター、ガソリンスタンド、さらには、労働者の宿舎などが計画的に配置されています。

ラオスでは経済特区(SEZ:Special Economic Zone)開発が加速しつつあり、既存及び現在開発中の経済特区は以下の通りです。.png)

出所:国際協力銀行「ラオスの投資環境」よりTCF作成[サワンセノ経済特区]代表的なSEZは、ラオス中部に位置するサワンナケートにあるサワンセノ経済特区です。ミャンマーからベトナムを結ぶ東西回廊の一部を形成する国道9号線と、ラオスを縦断する国道13号線の交差する場所に位置していて、ベトナムのホーチミン空港までの距離はおよそ460kmという立地条件です。この工業団地は、2003年11月13日にサワンセノ経済特区に対する管理規則および奨励策に関する首相令第177号がラオス政府により発布されたことから始まりました。政府は、労働集約的な農業関連産業を誘致することを目的として、外国政府の補助金を要請しており、力の入れようが伝わってきます。日系企業では、日本ロジテム、オーエム(スズ精錬)等が進出済みです。サワンセノ経済特区へ進出した企業へのインセンティブとしては、下記のものがあげられます。1) 最長10年間の法人税免税措置2) 所得税の減税措置3) 材料輸入の関税免除4) 最長75年の土地リース(通常は50年)

2013 年9 月19 日現在、認可企業は33 社あり、その内訳は、ラオス11社、マレーシア4社、タイ4社、日本3社、フランス3社、オランダ2社、その他オーストラリア、ベルギー、香港、韓国、ラオスとマレーシア、ラオスと日本が各1社 です。[ビエンチャンで進む経済特区開発]新たにビエンチャン都内で商業・サービスに特化した3つの特定経済区が動き始めています。政府は今後2020年までに25カ所のSEZの設立を計画していますが、日本をはじめとするドナー国の援助によって、道路整備や水力発電所建設も進んでいます。中国政府の協力による新都市開発も進行しています。ビエンチャン郊外タートルアン地区1,600haでの複合都市開発計画です。2013 年12 月現在において、第1 フェーズはまだ整地していない場所を残していますが、開発区内の道路、税関の建物が完成し、完工した工場もいくつかある他、変電所も建設中となっています。

-

-

-

参考文献

・外務省

-

English

English 中国

中国 香港

香港 モンゴル

モンゴル  ロシア

ロシア  タイ

タイ  ベトナム

ベトナム  ラオス

ラオス  カンボジア

カンボジア  ミャンマー

ミャンマー  インドネシア

インドネシア  フィリピン

フィリピン  シンガポール

シンガポール  マレーシア

マレーシア インド

インド  バングラデシュ

バングラデシュ  パキスタン

パキスタン  スリランカ

スリランカ  メキシコ

メキシコ  ブラジル

ブラジル  ペルー

ペルー コロンビア

コロンビア チリ

チリ アルゼンチン

アルゼンチン ドバイ・アブダビ

ドバイ・アブダビ  トルコ

トルコ  南アフリカ

南アフリカ ナイジェリア

ナイジェリア エジプト

エジプト モロッコ

モロッコ ケニア

ケニア