パキスタン

1 章 基礎知識

-

-

1 章 基礎知識

2 章 投資環境

3 章 設立

4 章 会社法

5 章 会計

6 章 税務

7 章 労務

-

-

-

基礎知識

■正式国名➡パキスタン・イスラム共和国英語名:IslamicRepublicofPakistanウルドゥー語:یمالساہیروہمجکاپناتس

「パキスタン」とは、ペルシア語で「清浄な国」を意味します。また、パンジャブ(Punjab)、アフガニア(Afghania)、カシミール(Kashmir)、イスラム国家(Islamic)、シンド(Sind)、バローチスターン(Balochistan)というパキスタンを構成する五大地域とイスラム国家に由来するともいわれています。なお、英語圏等で「パキ」という言葉が蔑称として使われることがあるため、国名を省略して「パキ」と呼ぶことは避けたほうが良いでしょう。

■国旗パキスタンの国旗は、緑地に白の三日月と星がデザインされた旗です。もとは1906年にデザインされ、1947年の独立時に正式に制定されました。緑はイスラム教を象徴する色で、白はイスラム教徒以外の少数派の存在を示し、さらに三日月は進歩を、星は光と知識を示しています。

■面積・国土➡ 79万6,096㎢(日本の約2.1倍)北部には世界の屋根ともいわれるカラコルム山脈とヒンズークシ山脈があり、K2(標高8,611m)やナンガ・パルバット(標高8,126m)といった標高の高い山々がそびえます。また、アフガニスタン側の国境にはカイバル峠、インド側国境にはタール砂漠、南部にはカッチ大湿原が広がります。北部からアラビア海にかけてはインダス川が国土を縦断するように流れています。

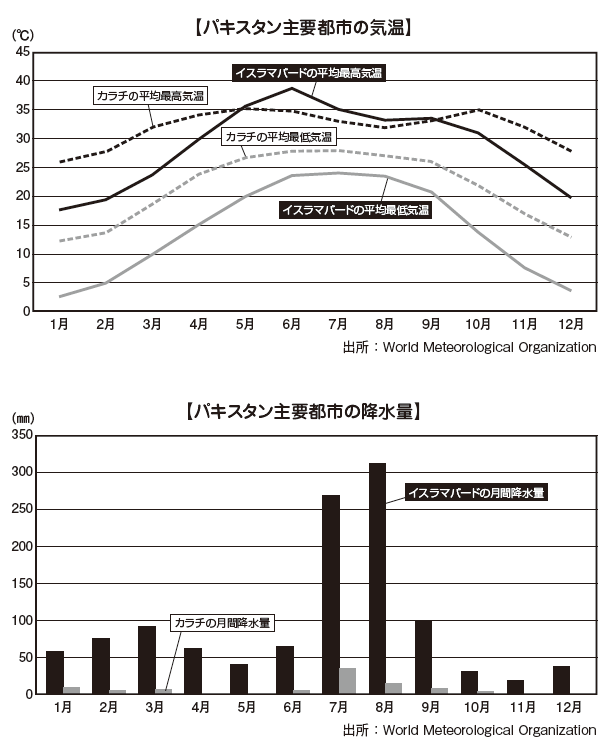

■首都➡イスラマバード英語:Islamabadウルドゥー語:مالسادابآイスラマバードの人口は約147.9 万人(2014年)で、都市圏の人口は約6,987万人(2 0 14 年)です。■気候➡温帯夏雨気候、ステップ気候、砂漠気候パキスタンの気候は、北部山岳地帯の温帯夏雨気候、北部のステップ気候、中南部の砂漠気候の3つに大きく分かれています。四季があり、春は3~5月、夏は6~9月、秋は10~11月、冬は12~2月となっています。年間降水量は250~1,250㎜程度と少ないのですが、ほとんどは夏の終わりに吹く南西季節風によってもたらされ、集中豪雨の影響で洪水被害も幾度となく発生しています。

■時差➡-4時間(UTC:+5:00)パキスタンの方が日本より4時間遅くなっています。つまり、日本が正午の時、パキスタンでは午前8時です。なお、サマータイムは導入されていません。

■人口➡1億9,171万(2014年推計)各人種の人口割合は、パンジャブ人が45%と最も多く、次いでパシュトゥーン人15%、シンド人14%となっております。

■言語➡ウルドゥー語(国語)、英語(公用語)言語別の人口割合はパンジャブ語48%、シンド語12%、サライキ語10%、パシュトー語8%、ウルドゥー語8%、バローチー語3%、ヒンドコ語2%、ブラーフーイ語1%、その他8%となっています。ウルドゥー語は国語と規定されていますが、上記の通り、ウルドゥー語を母語にするパキスタン人はわずか8%です。そのため、公用語の英語が公文書やほとんどの省庁で使用されています。

■通貨➡パキスタン・ルピー硬貨の種類は5パイサ、10パイサ、25パイサ、50パイサ、1ルピー、2ルピー、5ルピーで、紙幣は、5ルピー、10ルピー、20ルピー、50ルピー、100ルピー、500ルピー、1,000ルピー、5,000ルピー等の種類がありますが、パイサは現在ほとんど流通していません。為替レートは、2015年11月時点で1PKR=約1.16円です。

■宗教➡イスラム教人口割合はイスラム教95%(スンニ派75%、シーア派20%)、その他(キリスト教とヒンドゥー教を含む)5%となっています。イスラム教からの離脱やムスリム女性と非ムスリム男性との婚姻、イスラム教やムハンマドへの冒涜等が法令で禁止されているなど、信仰の自由は保障されているとは言い難く、宗教的な差別も依然として存在します。また、外国からの書物やインターネットも宗教上問題がないか検閲を受けます。■パキスタンの主な歴史1947 年 英領インドより独立、第一次印パ戦争1948 年 「建国の父」ジンナー死去1952 年 日パ国交樹立1956 年 「パキスタン ・ イスラム共和国憲法」(議院内閣制)公布・ 施行1958 年 アユーブ・カーン陸軍大将によるクーデター。アユーブ・ カーン陸軍大将、大統領に就任1962 年 「パキスタン共和国憲法」(大統領制)公布 ・ 施行1965 年 第二次印パ戦争1969 年 アユーブ大統領辞任、ヤヒヤー陸軍参謀長、大統領に就任1970 年 初の総選挙実施1971 年 第三次印パ戦争(東パキスタンがバングラデシュとして 分離独立)、Z・A・ブット人民党(PPP)党首大統領に就任1973 年 「パキスタン ・ イスラム共和国憲法」(議院内閣制)公布・ 施行、Z・A・ブット大統領首相に就任1977 年 総選挙実施、ハック陸軍参謀長によるクーデター1978 年 ハック陸軍参謀長、大統領に就任1979 年 ハック大統領、「イスラム化政策」開始1985 年 総選挙実施、ジュネージョ首相就任、「憲法第 8 次修正」 成立1988 年 ハック大統領、ジュネージョ首相を解任、ハック大統領、 軍用搭乗機の墜落事故によって死去、G・I・カーン上院 議長、大統領に就任、総選挙実施、B・ブット首相就任(第 1 次 B・ブット政権)1990 年 G・I・カーン大統領、B・ブット首相を解任、総選挙実施、 シャリフ首相就任(第 1 次シャリフ政権)1993 年 G・I・カーン大統領、シャリフ首相を解任、総選挙実施、 B・ブット首相就任(第 2 次ブット政権)1996 年 レガーリ大統領、B・ブット首相を解任1997 年 総選挙実施、シャリフ首相就任(第 2 次シャリフ政権)、「憲法第 13 次修正」成立1998 年 パキスタン核実験1999 年 カルギル紛争。ムシャラフ陸軍参謀総長によるクーデタ ー、ムシャラフ陸軍参謀長、行政長官に就任2002 年 総選挙実施2007 年 大統領選挙実施、ムシャラフ大統領再選、非常事態宣言 発出2008 年 総選挙実施、ギラーニ内閣発足、ムシャラフ大統領辞任、 ザルダリ大統領就任2009 年 パキスタン・フレンズ当局閣僚会合及び支援国会合の開催パキスタン支援国サミットの開催2010 年 大規模洪水災害に対してJICAとパキスタン政府間で50億円の円借款貸付契約2011 年 パキスタン閣僚暗殺事件2012 年 ギラーニ首相に対して建国後初の法廷侮辱罪にて有罪判決ギラーニ首相辞任、ムシャラフ大統領再選2013 年 パキスタン大震災ムシャラフ全大統領を国家反逆罪で逮捕マムヌーン・フセイン氏大統領就任(パキスタン・ムスリム連盟ナワーズ・シャリーフ派)2014 年 タリバンによる学校襲撃事件マララ・ユスフザイ氏 ノーベル平和賞受賞2015 年 ノルウェー・フィリピン大使襲撃事件■政治体制➡連邦共和制元首:アーシフ・アリー・ザルダリ大統領国会:二院制上院は定員100名、任期6年下院は定員342名、任期5年主な政党は、パキスタン人民党(PPP:Pakistan Peoples Party)、パキスタン・ムスリム連盟(PML:Pakistan Muslim League)のナワーズ派(PML-N)、カーイデ・アザーム派(PML-Q:Quaid-e-Azam)、ジュネジョー派(PML-J)、ファンクショナル派(PML-F、またはパガロ派)、統一行動評議会(MMA:Muttahida Majris-i-Amal)、統一民族運動(MQM:Muttahida Qaumi Movement)、アワーミー国民党(ANP:Awami National Party)等です。

■政治・経済動向パキスタン政府は独立以来親米路線を貫いてきましたが、親米派の旗手であったムシャラフ大統領(当時)が2008年に辞任したことを契機に、近年はその親米路線が見直されています。また、中国との関係を深める動きも出ており、外交方針の変化が垣間見えています。経済面においても、従来からの経済基盤の脆弱さに加え、国内の政治紛争や外国投資の低さにより苦しんできました。そのような状況にあり、さらに深刻な電力不足などのインフラ未整備にもかかわらず2004年から07年の間には、5~8%の範囲でのGDP成長率を遂げ、世界的な注目を集めました。しかし、国際環境の変化等により、成長率は2008-09年度の間に鈍化し、失業率も上昇しました。その後は安定を取り戻しつつあり、現在は3-4%の成長が続いています。しかし、政治面では、2010年以降もテロや閣僚の暗殺や軟禁が続き、2013年は現職のザラーリ首相にたいして国家反逆罪が問われるなど課題は多く残っています。2014年には、マララ・ユスフザイ氏がノーベル平和賞を受賞しましたが2015年もノルウェーやフィリピンの大使が殺害されるなどテロが継続されていいます。

■在留邦人数861人(2010年度外務省統計)

■パキスタンの政治[内政]パキスタンの国内政治は、伝統的に軍部の力が強いことで知られています。独立以来クーデターが繰り返されており、安定した政権維持はなされていません。クーデター後の独裁政治で一時的に安定し、民主化とともに不安定化していき、やがてまたクーデターが起こる、という事象の繰り返しです。パキスタンでは優秀な人材が進路先に軍部を選ぶ傾向が強く、民主政権への信頼性は軍事政権に比べてそこまで高くありません。政党間の対立も激しく、連立政権への参加と離脱が繰り返されてきます。2013年5月の下院総選挙では、ナワズ・シャリフ氏が党首であるPML党が単独で過半数(342議席中190議席)を占め、約14年ぶりに政権を握ることになりました。そして、その選挙後の2013年9月にマムヌーン・フセイン氏が大統領への就任を果たしています。同政権は、国内では電力供給の改善や国営企業の民営化を推し進め、対外政策としてはテロ撲滅を強く押し出しており、インドや米国との関係修復を探っています。

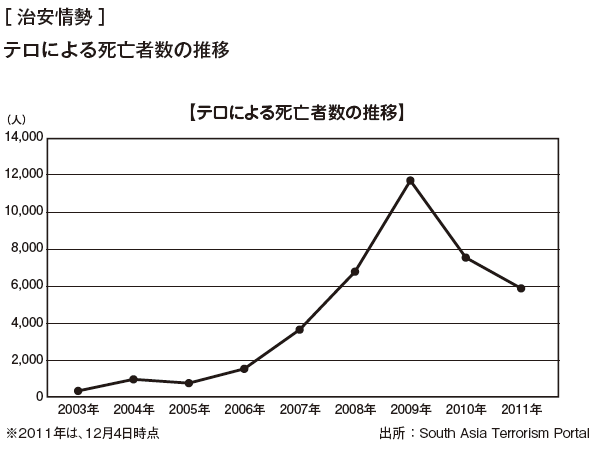

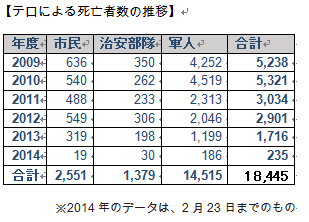

治安情勢が本格的に悪化した 2007 年以来、テロ件数は高い水準で 推移し、2 0 0 9 年には、テロによる死亡者が 1 万 1,7 0 4 人と過去最悪 となりました。その後、減少はしたものの、2011 年度には 5,000 人 以上の死亡者を出しています。2015年現在、パキスタンにおいてはパキスタン・タリバーン運動(TTP)等のイスラム過激派勢力によるテロ、カラチ市などにおける治安関係者等を標的とした殺人事件や外国人を狙ったテロが多発しており、その数は年間1,500件以上に上ります。特に2007年以降,北西部を中心にこれら勢力に対する軍事掃討作戦が実施されたこときっかけに、報復・テロが激化しており、2014年6月にはTTPが外国人投資家や多国籍企業に対しパキスタンでの商業活動を中止し撤退するよう警告声明を発出しています。又、2009年以降のテロによる死亡者数の推移は、下記となります。死亡者数は、減少傾向となります。しかしながら、政府要人や大使、子女に対するテロは継続して行われています。

[諸外国との関係]対日本関係日本との関係は、特に衝突する歴史が無かったこともあり、1952年の外交関係樹立以来おおむね良好でした。パキスタンの核実験により、一時は有償資金援助が停止されていた時期もありましたが、2002年にはムシャラフ大統領が来日し、その後2005年4月に小泉純一郎首相が日本の首相として5年ぶりにパキスタンを訪問すると、資金援助が再開されました。しかし、企業の動向をみると、日本からの投資額は経済規模の割には少額にとどまっています。これは、従来からの不安定な政治とインフレ経済に加え、近年の治安悪化により、企業が進出に踏み切れないことが原因と考えられます。

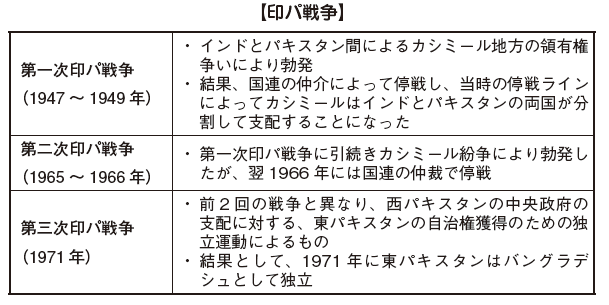

対インド関係パキスタン・インドの両国は、ともにイギリスから植民地支配を受け、1945年の独立時には、現在のインドとパキスタンは、同じインドという1つの国でした。しかし、イスラム教徒が大多数のパキスタンと、ヒンドゥー教徒が大多数のインドは対立を解消することができず、1947年パキスタンの独立分離という形で決別します。ガンジーは両国の溝を埋めるべく尽力しましたが、ヒンドゥー教徒の極右青年に「イスラム教徒の肩を持つ裏切り者」という理由で暗殺されました。

2011年11月、印パ関係は大きな進展を見せました。パキスタン政府はインドに対して、最恵国待遇を与える旨を決定したのです。パキスタン国内には根強い反発があるものの、経済成長が著しいインドとの貿易拡大による経済回復を優先したものと考えられます。潜在的な貿易額は100億USドル以上ともいわれており、インドにとっても巨大な輸出相手国となる可能性を秘めています。現地の日本企業にとっても、南アジア戦略に影響を及ぼすものとなるでしょう。

対アメリカ関係前述の通り、ムシャラフ大統領の辞任により親米路線が見直されていた中、ビンラディン容疑者殺害によって、アメリカとパキスタンの関係はさらに冷え込んだ状況となりました。パキスタン国内では、アメリカが事前に通告せずに軍事作戦を行ったことをパキスタンに対する主権侵害としており、米軍によるパキスタン人の誤爆が相次いだことも不信感を強めました。アメリカ国内でも、ビンラディン容疑者がパキスタン国内に潜伏していた事実から、パキスタンがアルカイダと共謀しているのではないかという疑惑が生じました。一方で経済的な結びつきは依然として強固であり、2001年の同時多発テロ以降、パキスタンはアメリカから巨額の支援を得ており、その金額は総額で200億USドルにも達しています。最近は、中国と急接近しており、アメリカをけん制する動きを見せていますが、パキスタンとアメリカの関係が急速に冷え込む可能性は低いと考えられます。パキスタンにとって、アメリカの巨額援助は重要な資金源であり、アメリカにとっては、同地域での影響力確保、対アフガニスタン政策における協力が不可欠なためです。事実、アメリカのクリントン国務長官がパキスタンを訪問し、ザルダリ大統領らとの会談で冷え込んだ関係の修復を図ることで一致するなど、関係修復の動きを見せ始めています。

[対中国関係]中パ関係は1956年の両国の首相の相互訪問から始まります。当初は友好的な関係を構築していたものの、アメリカが主導したマニラ条約に加盟し、アメリカと「共同防衛協定」を結ぶという親米路線をとったことをきっかけとして中パ関係は冷却状態にありました。しかし、1960年代、印パ間の国境紛争が起きたことで関係は一変しました。アメリカがインドを支持したためです。これを機に、パキスタンは旧ソ連や中国との関係を深めていきます。中国の国連復帰や安全保障理事会の常任理事国入り等を支持する等の姿勢を見せ、中国とイスラム諸国との仲介役の役割も果たしています。2000年代に入ってからも、両国は緊密な関係を維持しています。とりわけ、パキスタン国内への中国の海軍基地設置を協議したり、中国からパキスタンに対してF-17型戦闘機を50機以上供給するという合意をしたりとパキスタンにとって中国は最大の軍事供給国になっています。また、経済的な結びつきという点でも2011年9月にパキスタンの洪水被害に対して3,000万元の支援を行い、カシミール地方のパキスタン管理下地域では、中国からの投資が活性化しています。「全天候型の友好関係」といわれるほどになった中国との関係は、今後のパキスタンの発展に欠かせないものとなっています。

■パキスタンの宗教パキスタンは、インドがイギリスより独立した際、イスラム教徒がヒンドゥー教徒に対して自分たちの権益が犯されることを危険視し、インドよりさらに独立した経緯があります。そのため建国当初からイスラム色が極めて強い政治を行い、大統領も代々イスラム教徒から選ばれています。これは諸外国のように慣例としての不文律ではなく、明文規定によって定められ、その差別規定は現在も存続しています。また、イスラム教やコーラン、ムハンマドを批判することを禁じる法律や、イスラム女性と非イスラム男性の婚姻を禁じる法律なども存在しています。時にはイスラムを侮辱したとして死刑判決が下ることもある程です。このように、パキスタンという国を語る上でイスラム教による独占的な体制、他宗教への差別を避けることができません。この宗教的な不平等に対する理論的な是非はともかく、パキスタンにおいて活動する場合には、イスラム教への理解が必要不可欠であります。また、イスラム教内でもスンナ派とシーア派の対立があり、時には死傷者を出す衝突やテロ事件も発生するので、宗教行事が開催される場所や不特定多数の人が集まる場所には近づかないといった自衛策が必要です。

-

-

-

経済

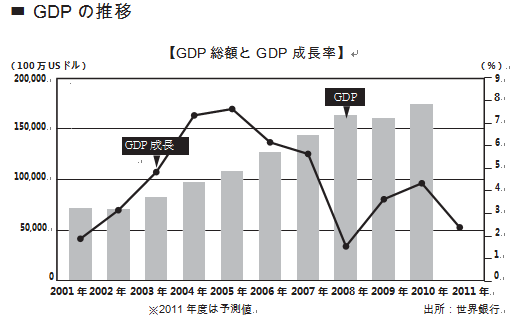

■概要パキスタンの経済は、建国以来、農業部門の果たす役割が大きく、特に1960~80年代は緑の革命による生産性の上昇により、GDPは平均5%台と比較的高い成長率で推移していました。しかし、続く1990年代は、防衛費の増大や政治的閉塞感により成長率は停滞し、パキスタンの失われた10年といわれることもあります。2000年代は、工業部門やサービス部門の伸びにより、2004年から2007年にかけてGDP成長率が5~8%台と好調な数値を示しました。しかし、政治的混乱による外国投資の減少や国際的な原油高、食糧の高騰、財政赤字の拡大等の要因により、2008年経済成長は大きく減速、失業率も上昇し、IMFからの融資を受けるに至りました。その後は食糧、燃料価格の下落等により持ち直していますが、政治 的、経済的な不安定性の結果としてパキスタンルピーの価値の下落が 続いています。また、2 0 1 0 年の記録的な洪水が農業部門に大打撃を 与えインフレの上昇に拍車をかける等、不安要素も依然として数多く 存在しています。2014 年度の実質経済成長率は4.2%となり2010年以降3-4%の成長率を維持しています。このように、パキスタンの経済は、農業や工業の隆盛で好調になり、政治の不安定性や経済基盤の脆弱性が足を引っ張る形で停滞する、という繰り返しを続け、その潜在的な発展可能性に比べると、まだ実際の成長が追い付いていない状況であるといえます。

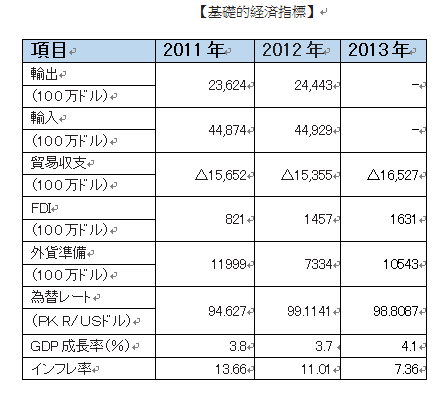

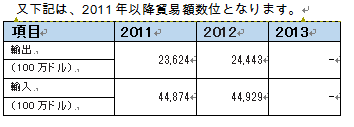

また2011年以降のGDP総額(100万ドル)及び成長率は下記となります。

また2011年以降のGDP総額(100万ドル)及び成長率は下記となります。

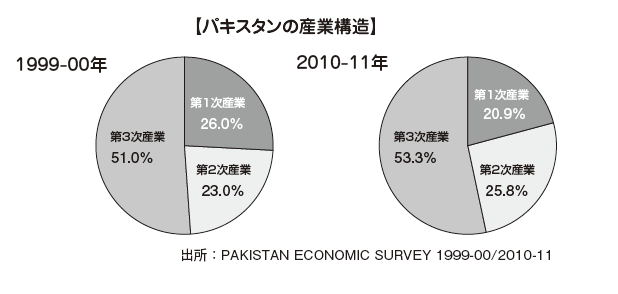

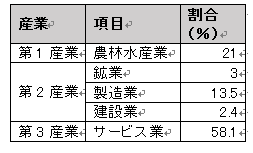

パキスタンはBRICsに次ぐ、新興国群「ネクスト11」として位置づけられており、今後の成長が世界的にも有望視されています。しかし、さまざまな不安要素が存在することも事実です。まずは2010年7月の大洪水による経済低迷の長期化です。パキスタンの産業構造をみると、第一次産業に従事する労働者割合が約44%と非常に高いが、近年では第3次産業が拡大しつつあり、卸・小売業(18.6%)、運輸・通信(13.0%)と続いています。一方、製造業は全体の13.5%に留まっています。また、第2次産業の中で主要な産業はテキスタイル産業及びアパレル産業であり、これらは国内の綿花の好不調に大幅に左右されます。大洪水による綿花の収穫減の影響によって綿花の市場価格が上がり、これがテキスタイル産業及びアパレル産業の不振をもたらし、その結果GDPの成長が鈍化する可能性が高いと思われます。2011年の経済成長率は、洪水の影響と治安の悪化により、2.4%に下落しました。また、失業率の増加及びそれによってもたらされる消費の低迷も懸念されています。大洪水の影響でパキスタンの耕地全体の14%に被害が出たといわれており、さらに洪水の影響で作付けも困難な状況です。このような状況のもと、失業率が悪化する可能性があります。結論として、今後のGDPの予測を行う上でのキーポイントはいかに農業部門と製造部門の関連性を弱めていくかであると考えられます。現在のパキスタンの産業構造では結局は農業部門の好不調によって経済成長が左右されてしまいます。しかし、自然災害などの不確定要素に左右されるため農業部門の安定的な成長を期待するのは困難であり、この農業部門の不振を吸収できるだけの工業化を行う必要があります。それには、国内外からの投資の増加、安定した政権と長期的な視点に立った政策の実施が必要となりますが、治安の悪化等でそれも期待しづらい状況です。■国家財政パキスタンの財政赤字は年々増加しています。2010年には6,000億パキスタンルピーを突破し、この5年で2倍近く増加したことになります。2008年には深刻な経済危機に陥りましたが、国際通貨基金(IMF)による総額100億円を超える融資もあり、危機的水準は脱しました。しかし、その後も財政赤字が拡大を続け、融資条件を満たせなくなったため、2010年にIMFからの融資が停止されました。現政権は、税収基盤を確保するために、農業分野の売上税免除の撤廃、特別物品税の増税などを実施し、財政の安定を図っていますが、解決には至っていません。

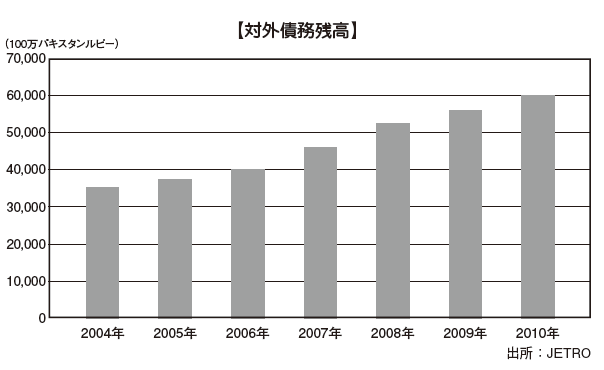

また2011年以降の対外債務残高(100万ドル)及び成長率は下記のとおりです。加えて2013/14年度パキスタン経済白書では、対外累積債務残高は、88億1,110万ドルに達したと発表されております。対外責務残高 2011 2012 2013(100万ドル) 65,478 59,779 65,606

また2011年以降の対外債務残高(100万ドル)及び成長率は下記のとおりです。加えて2013/14年度パキスタン経済白書では、対外累積債務残高は、88億1,110万ドルに達したと発表されております。対外責務残高 2011 2012 2013(100万ドル) 65,478 59,779 65,606

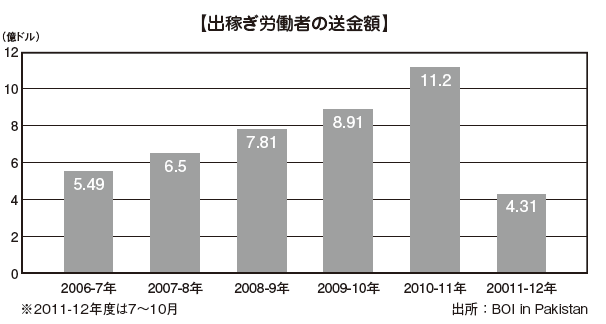

■出稼ぎ労働者パキスタン経済を支える重要なファクターが出稼ぎ労働者からの送金です。中東を中心とする、海外就業者からの送金が国家にとって貴重な外貨獲得源となっています。金額は年々増え続けており、2010-11年度は、11億2,000万USドルとなり、貿易赤字を補てんし、経常収支黒字化に寄与しました。

ただし、人材の流出につながっているとの懸念もあります。国内では低賃金の職にしか就けないため、優秀な人間ほど海外に仕事を求め、パキスタンに戻ってくることは少ないといわれています。フィリピンでも同様の問題によって、国内産業が停滞している先例があり、早急な解決策が求められています。いずれにしても、出稼ぎ労働者のパキスタンへの送金が、消費を下支えし、経済成長に寄与しているのは間違いありません。また2011年以降の出稼ぎ労働者の送金額(100万USドル)の推移は下記の様に増加傾向となりにあります。【出稼ぎ労働者の送金額(100万USドル)】年度 2011 2012 2013 2014送金額 12,263 14,010 14,626 17,060

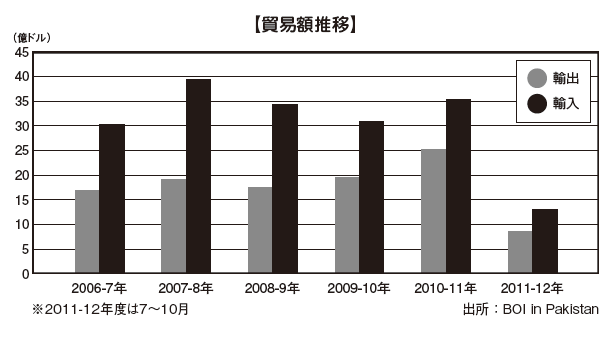

■貿易額パキスタンの国際貿易は、輸出の低下による膨大な赤字に苦しんで います。国内の政情不安も、貿易赤字に拍車をかけています。 2013年度の貿易赤字は 165億2,700 万USドルにまで膨れ上がっています。 なお、パキスタンは、経済協力機構(ECO:Economic Cooperation Organization)、南アジア自由貿易圏(SAFTA:South Asian Free Trade Area)、世界知的所有権機関(WIPO:World Intellectual Property Organization)及び世界貿易機構(WTO:World Trade Organization)に加入しています。

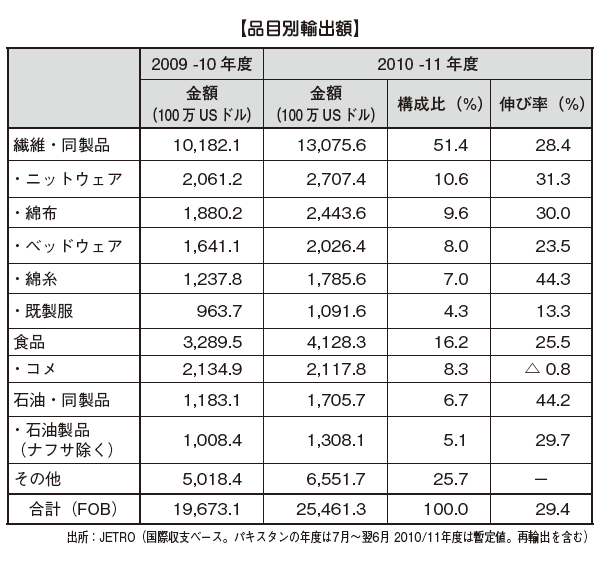

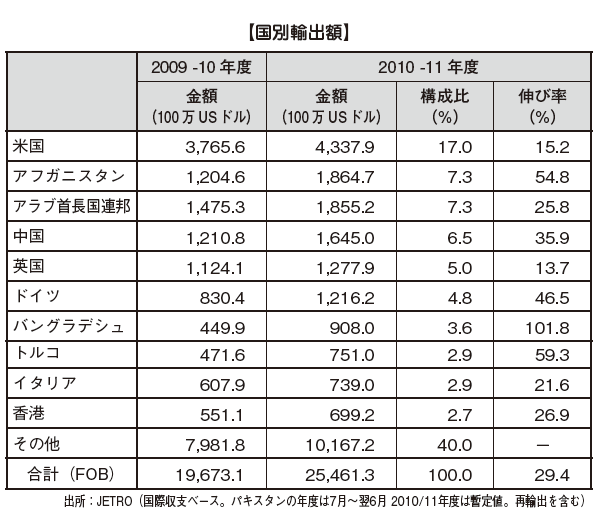

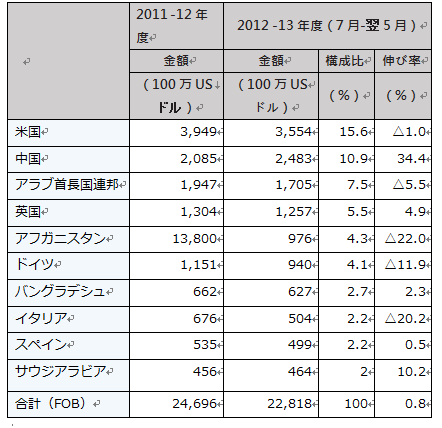

■輸出額品目別にみると、繊維・同製品が全体の約50%を占め、主要な輸出品目となっています。また食品も全体的に好調で、肉類がサウジアラビア向けを中心に増加しました。国別にみると、2012年度には米国が35億4500万USドル(15.6%)で首位、中国が24億8300万USドル(10.9%)、以下、アラブ首長国連邦、英国と続きます。特に中国への輸出額の増加が目立ちます。また2011年度以降、アフガニスタンとアラブ首長国への輸出額も安定的にあり、パキスタンが中央アジアへのゲートウェイとしての役割を担いつつあります。バングラデシュは縫製業の一大集積国となりつつありますが、原材料 である綿は輸入に頼っており、生産の拡大に伴い、パキスタンからの 輸入が増加しています。この傾向は今後も続くことが予想されます。2011年及び2012年度において輸出と輸入額については微増となり、特出すべき事項はありません。

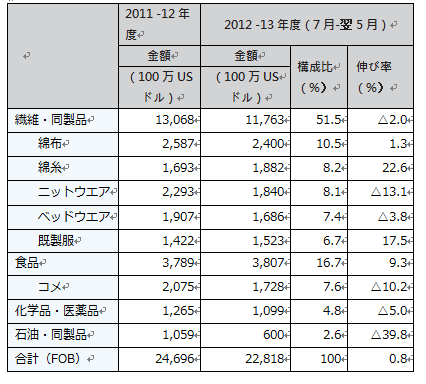

また2011-12年度以降の数値は下記となります。

また2011-12年度以降の数値は下記となります。

また2011-12年度以降の数値は下記となります。

また2011-12年度以降の数値は下記となります。

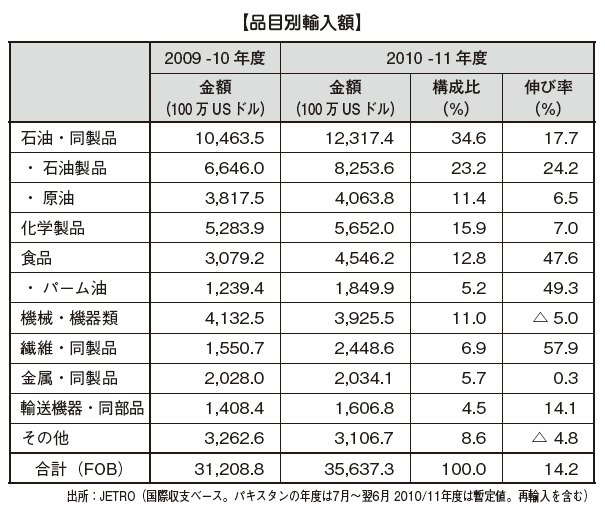

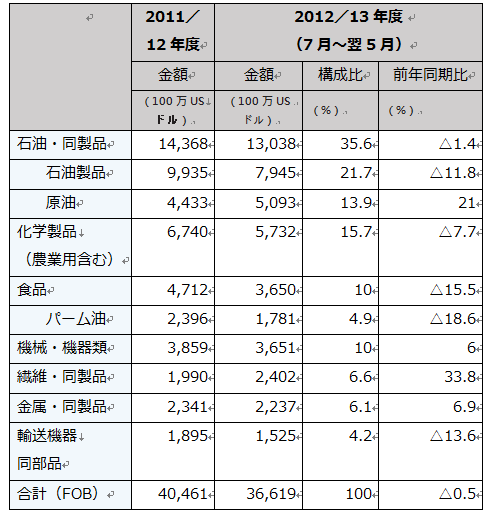

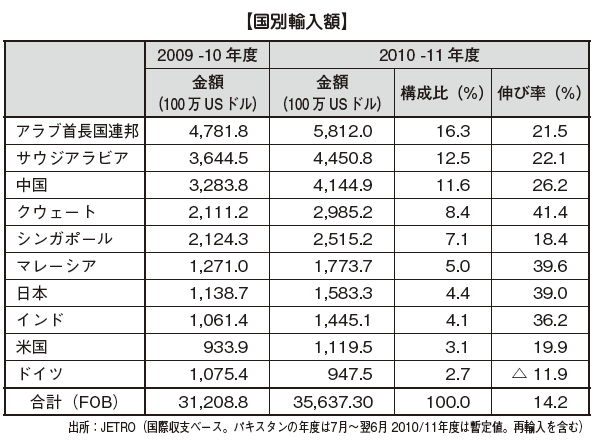

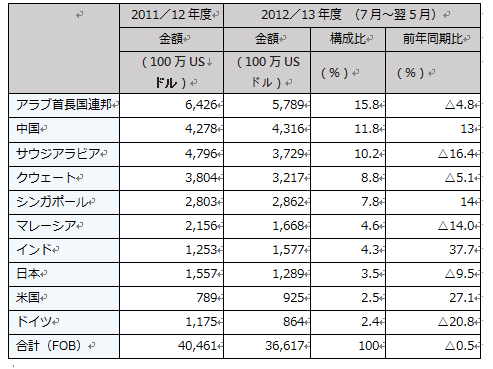

■輸入額品目別にみると、石油製品、化学製品、食品の順と続きます。化学製品については、化学肥料は、洪水により農業全体が落ち込んだため、前年比47%減と大きく落ち込みました。2011年度以降では、繊維や原油及び関連商品の輸入が大きく伸び、一方で輸送機器や食品、パーム油等の輸入が下がっています。

また2011-12年度以降の数値は下記となります。

また2011-12年度以降の数値は下記となります。

国別の輸入額では、中東各国が中心となります。首位はアラブ首長国連邦で、57億8,900万USドル(15.8%)、2 位は中国で43億1,600万USドル(11.8%)、3位はサウジアラビアで37億2900万USドル(10.2%)、以下クウェート、シンガポールと続きます。

また2011-12年度以降の数値は下記となります。]

また2011-12年度以降の数値は下記となります。]

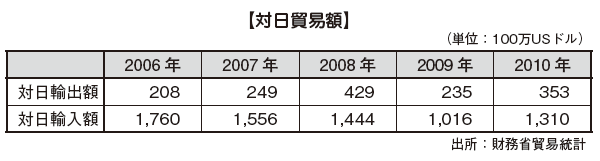

■日本との貿易日本との貿易は、他国との貿易と比べて、ここ数年大きな変化はみ られません。パキスタンの主要輸出品目である綿糸は、全体では増加していますが、日本への輸出額は2010年以降は減少しています。一方、石油及び石 油製品が大きく伸びており、2010年には、全体の46%を占めています。日本からは、工業用の機械装置を中心に輸出しています。

また2011-12年度以降の数値は下記となります。2011年 2012年対日輸出額 202 166対日輸入額 1,918 2,061

また2011-12年度以降の数値は下記となります。2011年 2012年対日輸出額 202 166対日輸入額 1,918 2,061

[ 主要品目(2013年)]対日輸出 :石油製品および銅製品、有機化合物・織物用糸および繊維製品、非鉄金属・衣類及び同附属品石油製品および銅製品 : 153億6,600万円(33.16%)有機化合物 : 88億4,300万円(19.08%)織物用糸および繊維製品: 74億3,700万円(16.05%)非鉄金属 : 43億4,200万円 (9.37%)衣類及び同附属品 :25億9,000万円(5.59%)

対日輸入:輸送賞機器・一般機器・鉄鋼・電気機器・プラスチック

自動車及び同部品 : 498億5000万円(35.87%)一般機械 : 326億4,200万円(23.49%)鉄鋼 : 216億9,900万円(15.61%)電気機器 : 115億300万円(8.2%)プラスチック : 28億7,000万円(2.06%)■産業構造パキスタンの産業構造をみると、第1次産業の割合が依然として20%を占めており、工業化が進んでいないことがわかります。インフラの整備がなかなか進んでおらず、国民の半数近くが農業に従事しており、不安定な産業構造となっています。

また2013年度の数値(実質GDP構成比)は下記となります。

また2013年度の数値(実質GDP構成比)は下記となります。

[ 第 1 次産業(農業)]パキスタンの第1次産業は国の経済に大きな役割を果たしています。2013年度においては労働人口の約44%が農業に従事しており、2014年のGDP比では21%を占めています。2013年の国連食糧農業機関の発表によるとパキスタンはヒヨコマメの生産量が世界第3位、マンゴーの生産量は世界第6位となっています。その他の主要農産物は、タマネギ、綿、米、みかん、オレンジ、アプリコット、サトウキビ、ナツメヤシ、クレメンタイン、小麦等です。綿花の生産においては、世界第4位となります。

[ 第 2 次産業(製造業)]パキスタンの製造業は、国の労働人口の約20%が従事しています。主要な産業は、綿繊維とアパレルの製造、カーペット、ラグ、米、化学品、スポーツ用品や皮革製品、建設資材、鉱物、紙製品、食品加工や飲料等です。繊維や衣料品は国の輸出の約半数を占めており非常に重要な役割を果たしています。第2次産業部門は2000年代前半の好景気の牽引役でしたが、電力不足などのインフラの未整備や政情不安により、海外からの投資が進まないのが現状であります。

[ 第 3 次産業(サービス業)]パキスタンのサービス産業はGDPの約58%を占めており、金融、保険、輸送、通信、ストレージなどが主要な産業となっています。また卸売小売業はGDPの約18%のシェアを占めています。またソフトウェア輸出の増加に伴い、IT業界は繁栄しているサービス産業として浮上しています。さらにパキスタン政府は積極的に銀行、通信、ユーティリティの民営化に取り組んでいます。

-

English

English 中国

中国 香港

香港 モンゴル

モンゴル  ロシア

ロシア  タイ

タイ  ベトナム

ベトナム  ラオス

ラオス  カンボジア

カンボジア  ミャンマー

ミャンマー  インドネシア

インドネシア  フィリピン

フィリピン  シンガポール

シンガポール  マレーシア

マレーシア インド

インド  バングラデシュ

バングラデシュ  パキスタン

パキスタン  スリランカ

スリランカ  メキシコ

メキシコ  ブラジル

ブラジル  ペルー

ペルー コロンビア

コロンビア チリ

チリ アルゼンチン

アルゼンチン ドバイ・アブダビ

ドバイ・アブダビ  トルコ

トルコ  南アフリカ

南アフリカ ナイジェリア

ナイジェリア エジプト

エジプト モロッコ

モロッコ ケニア

ケニア