インドネシア

1 章 基礎知識

-

-

1 章 基礎知識

2 章 経済環境

3 章 投資環境

4 章 設立

5 章 M&A

6 章 会社法

7 章 会計

8 章 税務

9 章 労務

10 章 ワークパーミット

11 章 国際人事マネジメント

12 章 移転価格税制

13 章 Q&A

-

-

-

基礎知識

■ 正式国名 ➡ インドネシア共和国英語名:Republic of Indonesia1 9 4 9年、オランダの植民地支配から独立する際に、「オランダ領東インド」の呼称を廃して、「インドネシア」を国名としました。ギリシャ語でインドスを意味するIndosと、島々を意味するNesosに由来します。■ 国旗 オランダの植民地支配から独立すると同時に、国旗も制定されました。インドネシアでは古くから赤と白は、太陽と月を表す色として尊重されてきました。また、赤は勇気、白は潔白を表すという説もあります。■ 面積・国土 ➡ 約1,900,000㎢(日本の約5倍)インドネシアはアジア大陸とオーストラリア大陸の間に位置し、イ ンド洋と太平洋の間に囲まれ、赤道近辺の広大な海域に、大小 1 万 7,0 0 0 もの島々を抱える世界最大の群島国家です。陸地面積は、約1 9 0 万㎢で東南アジア最大です。 主な島は、スマトラ島、ジャワ島、バリ島、ロンボク島、スラウェシ島(セレベス島)、カリマンタン島(北部はマレーシアとブルネイ 領で、ボルネオ島とも呼ばれる)、ティモール島(東部が東ティモール民主共和国領)、ニューギニア島(東部がパプアニューギニア領) などがあります。

オランダの植民地支配から独立すると同時に、国旗も制定されました。インドネシアでは古くから赤と白は、太陽と月を表す色として尊重されてきました。また、赤は勇気、白は潔白を表すという説もあります。■ 面積・国土 ➡ 約1,900,000㎢(日本の約5倍)インドネシアはアジア大陸とオーストラリア大陸の間に位置し、イ ンド洋と太平洋の間に囲まれ、赤道近辺の広大な海域に、大小 1 万 7,0 0 0 もの島々を抱える世界最大の群島国家です。陸地面積は、約1 9 0 万㎢で東南アジア最大です。 主な島は、スマトラ島、ジャワ島、バリ島、ロンボク島、スラウェシ島(セレベス島)、カリマンタン島(北部はマレーシアとブルネイ 領で、ボルネオ島とも呼ばれる)、ティモール島(東部が東ティモール民主共和国領)、ニューギニア島(東部がパプアニューギニア領) などがあります。 首都 ➡ ジャカルタ英語名:Jakartaジャワ島西部に位置する首都ジャカルタは、人口約1,000万人を擁するインドネシア最大の都市です。首都機能やビジネス拠点を備え た、政治や経済の中心地であり、州と同等の位置にある首都特別州(特別市)となっています。都市圏人口は 2,2 0 0 万人を超えるともいわれており、東南アジア有数のメガシティでもあります。東南アジア 諸国連合(ASEAN)の本部もジャカルタにあります。

首都 ➡ ジャカルタ英語名:Jakartaジャワ島西部に位置する首都ジャカルタは、人口約1,000万人を擁するインドネシア最大の都市です。首都機能やビジネス拠点を備え た、政治や経済の中心地であり、州と同等の位置にある首都特別州(特別市)となっています。都市圏人口は 2,2 0 0 万人を超えるともいわれており、東南アジア有数のメガシティでもあります。東南アジア 諸国連合(ASEAN)の本部もジャカルタにあります。

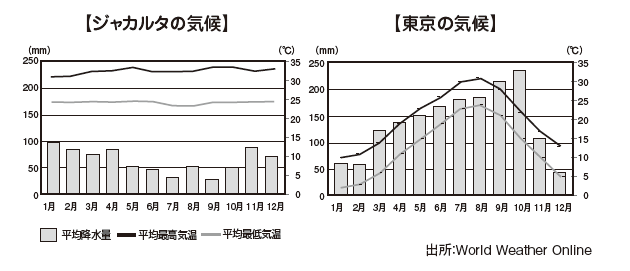

■ 気候赤道付近に位置しているインドネシアは、ほぼ全域が熱帯性気候帯に属します。日本のような四季の変化はなく、平均気温は、年間を通 して 2 7℃前後で推移します。しかしモンスーン(季節風)の影響による降水量には変化があり、ジャワ島など多くの地域で 1 1 ~ 5 月頃 までは雨季、6 ~ 1 0 月頃までが乾季となっています。また、カリマ ンタン島の熱帯雨林などのように年間を通して降水量が多い地域もあります。次のグラフはジャカルタと東京の気温ならびに降水量を比較したも のです。 ■ 時差 ➡ -2時間~0時間(UTC+7~UTC+9)インドネシアは、東西に広大な国土を有するため、3 つのタイムゾーンがあります。日本との時差は、ジャワ島など西部標準時が-2 時間、バ リ島などの中部標準時が-1 時間、パプアニューギニアなど東部標準時とは時差がありません。インドネシアでは、サマータイムは導入さ れていません。

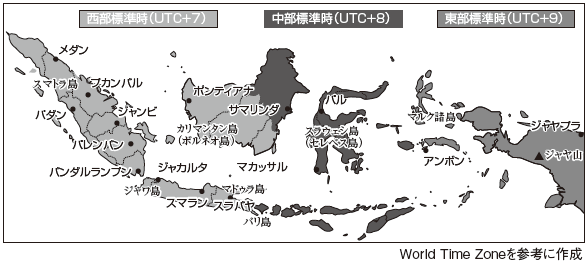

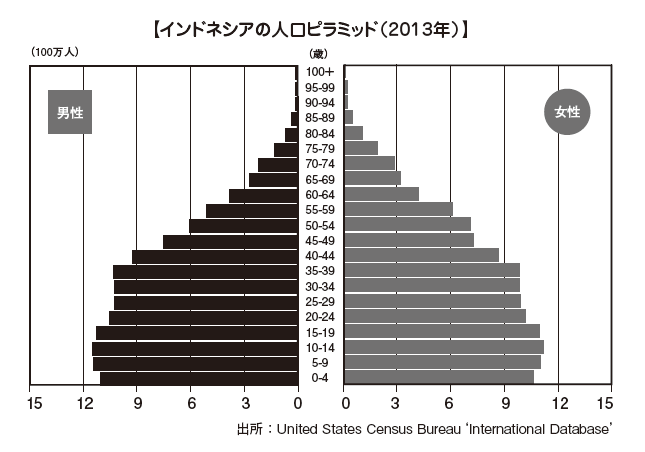

■ 時差 ➡ -2時間~0時間(UTC+7~UTC+9)インドネシアは、東西に広大な国土を有するため、3 つのタイムゾーンがあります。日本との時差は、ジャワ島など西部標準時が-2 時間、バ リ島などの中部標準時が-1 時間、パプアニューギニアなど東部標準時とは時差がありません。インドネシアでは、サマータイムは導入さ れていません。 ■人口➡約2億6100万人インドネシアは中国、インド、アメリカに次いで世界で4番目に人口の多い国です(2013年インドネシア政府統計)。人口ピラミッドに示されているように、若年層が多いため、今後も増加が見込まれ2050年には3億人に達すると予測されています。インドネシア全人口の約半数に当たる1億人以上が、日本の面積の3分の1ほどのジャワ島に住んでおり、世界で最も人口密度が高い島の1つです。そのため、トランスミグラシという移住政策が行われ、比較的人口密度の低いスマトラ島、カリマンタン島、スラウェシ島などへの移住が進められてきました。人口の多くがマレー系民族ですが、ジャワ族(東部ジャワ、中部ジャワ)、スンダ族(西部ジャワ)、マドゥラ族(東部ジャワ、マドゥラ島)など、約300の民族が共存する多民族国家です。

■人口➡約2億6100万人インドネシアは中国、インド、アメリカに次いで世界で4番目に人口の多い国です(2013年インドネシア政府統計)。人口ピラミッドに示されているように、若年層が多いため、今後も増加が見込まれ2050年には3億人に達すると予測されています。インドネシア全人口の約半数に当たる1億人以上が、日本の面積の3分の1ほどのジャワ島に住んでおり、世界で最も人口密度が高い島の1つです。そのため、トランスミグラシという移住政策が行われ、比較的人口密度の低いスマトラ島、カリマンタン島、スラウェシ島などへの移住が進められてきました。人口の多くがマレー系民族ですが、ジャワ族(東部ジャワ、中部ジャワ)、スンダ族(西部ジャワ)、マドゥラ族(東部ジャワ、マドゥラ島)など、約300の民族が共存する多民族国家です。 ■言語➡インドネシア語(公用語)公用語はインドネシア語です。インドネシア語は、マレー語に近い言語の1つであり、インドネシアが独立した後に国語と定められたものです。文字は、ローマ字表記です。インドネシアは、多民族国家であるため、各地域にバタック語、スンダ語、ジャワ語、バリ語など、日常的に使われる言語は583以上あります。第二言語としてインドネシア語を話す人の数は多く、識字率も高いです。

■言語➡インドネシア語(公用語)公用語はインドネシア語です。インドネシア語は、マレー語に近い言語の1つであり、インドネシアが独立した後に国語と定められたものです。文字は、ローマ字表記です。インドネシアは、多民族国家であるため、各地域にバタック語、スンダ語、ジャワ語、バリ語など、日常的に使われる言語は583以上あります。第二言語としてインドネシア語を話す人の数は多く、識字率も高いです。

■通貨➡ルピア使用通貨はルピア(Rupiah、略称:Rp)です。紙幣は主に、1,000ルピア、2,000ルピア、5,000ルピア、1万ルピア、2万ルピア、5万ルピア、10万ルピアの7種類です。500ルピア札も存在はしますがほとんど流通していません。硬貨は25ルピア、50ルピア、100ルピア、500ルピア、1,000ルピアの5種類です。補助単位としてセン(sen)がありますが、現在はインフレのため紙幣・貨幣ともに発行されておらず、流通もしていません。

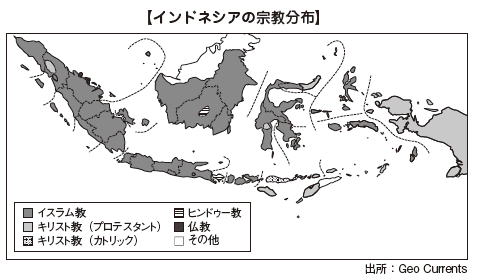

■宗教インドネシアには、2億人を超えるイスラム教徒がおり、世界で最多のイスラム教徒を有する国です。しかし、イスラム教を国教としているわけではなく、宗教選択の自由が認められています。憲法では信仰の重要性を規定しつつも、政教分離を原則とする世俗主義の立場を貫いています。2010年の宗教省統計によると、イスラム教88.1%、キリスト教9.3%(プロテスタント6.1%、カトリック3.2%)、ヒンドゥー教1.8%、仏教0.6%、儒教0.1%、その他0.1%となっています(総務省ウェブサイト)。多民族国家であるインドネシアは、言語と同様に宗教も多様です。トランスミグラシや植民地支配、外来宗教の伝来が何度も行われてきた歴史を背景として、インドネシアの宗教分布は地理的特徴と関係しています。人口の集中しているジャワ島とスマトラ島(北スマトラ州を除く)には、圧倒的にイスラム教徒が多いですが、バリ島では、ヒンドゥー教徒が9割を占め、スマトラ島北部の北スマトラ州やスラウェシ島北部、ニューギニア島の西部には、キリスト教(プロテスタント)が多く、ヌサトゥンガラ東部やカリマンタン島には、キリスト教(カトリック)が比較的多いなどの特徴があります。また、イスラム教徒多数派地域であっても、アチェ人のように一段と厳格なイスラム信仰を持つ民族もいますし、ジャワ島のようにヒンドゥー文化を根底に残しつつイスラム教を受け入れてきた地域もあります。

■衛生、医療事情地理の関係上、地域差があるため一概にはいえませんが、一般的な留意点としては、デング熱、経口感染症、熱中症、脱水症があげられます。さらに、結核、マラリア、インフルエンザ、チクングニヤ熱も警戒する必要があります。また、インドネシアは狂犬病汚染国であり、特効薬がなく、一度発症すると命にかかわります。予め予防接種を受けておくのが無難です。■ 政治体制大統領制、共和制

[ 元首 ]2014年10月ジョコ・ウィドド大統領就任闘争民主党(PDI-P)に所属

2019年10月 再選[ 政府 ]副大統領:モハマッド・ユス・カラ外務相:ルトノ・マルスディ財務相:バンバン・ブロジュヌゴロインドネシアは、大統領制を採っています。2001年および2002年に行われた憲法改正により、正・副大統領が国民による直接投票によって選出されるようになりました。任期は5年であり、2期10年が上限と定められています。大統領が行政の長でもあるため首相職は存在しません。内閣は、大統領の補佐機関と位置付けられており、各閣僚を大統領が指名して組閣します。なお、憲法改正後は、大統領の法律制定権や議員の任命権は廃止されています。

[立法府]インドネシア国政議会には、国民議会(DPR)、地方代表議会(DPD)、国民協議会(MPR)の3つがあります。

国民議会(DPR)国民議会は議員定数560名、任期5年、国民の投票による総選挙(比例代表制)で選出されます。法案の提出、審議、制定などの立法権を有しているとともに、国家予算の決定、行政府の監督などを行います。

地方代表議会(DPD)地方代表議会は2004年に新たに設置された議会であり、33の州から4名ずつ選出された計132名で構成され、任期は5年です。中央と地方への天然資源の分配についてなど、地方自治や地方の財政に関する法案を提出、審議しますが、議決権はありません。

国民協議会(MPR)国民協議会は国民議会560名と地方代表議会132名の計692名で構成される議会です。憲法の改正や、国民会議が正・副大統領の解任を要請した場合など、特定事項を決定する権限を有しています。

[司法府]インドネシアの司法制度は、日本と同じように地方裁判所・高等裁判所・最高裁判所からなる三審制が採られています。司法府は、最上位の最高裁判所によって統括されており、行政府・立法府からの独立性を保っています。裁判所の種類としては、民事、刑事を扱う普通裁判所、違憲審査を扱う憲法裁判所、行政による法の侵害を審査する行政裁判所のほかに、イスラム教徒の教義侵害を判断する宗教裁判所があるのが特徴です。

■歴史[オランダの植民地支配と日本軍による占領]17世紀、ポルトガルに代わってインドネシアを侵略したオランダは、1602年に東インド会社を設立し、コーヒーや香辛料の貿易を独占します。その後、20世紀に第二次世界大戦が勃発して日本軍に占領されるまで、オランダによる植民地支配は約300年続きました。

[民族意識の高まりと独立運動]20世紀の初めに民族意識が高まり、1927年にスカルノらによってインドネシア国民党が結成され、オランダからの独立運動が始まります。しかし、これらの運動はオランダ植民地政府によって弾圧され、スカルノやハッタなど多くの運動家たちは逮捕されました。その後、第二次世界大戦中の日本軍による占領時代を経て、再び独立の気運が高まります。日本の無条件降伏の2日後である1945年8月17日に、スカルノらはインドネシア独立を宣言しましたが、再び植民地化を図るオランダが武力制圧をしたため戦闘状態となりました。その後、インドネシア軍の抵抗と国際的非難により、1949年にハーグ協定においてオランダがインドネシアの主権を認め、インドネシアは独立を果たします。

[スカルノ時代誕生~終焉(1945~1967年)]1945年にスカルノがインドネシア初代大統領に就任し、1950年に憲法制定、1955年には初の総選挙が行われました。しかし、広大な国土に広がる無数の島々に、多様な民族、宗教、イデオロギー対立を抱えるインドネシアで、議会制民主主義に基づく利害調整は困難を極めました。議会は空転し、各地で反乱や軍閥によるクーデターが起き、国軍による鎮圧がなされました。スカルノ大統領は、1950年に制定された憲法を1959年に停止して、大統領に強大な権限が集中する憲法を再制定しました。議員は任命制となり、政党活動も大きく制限され、「指導される民主主義」と呼ばれる大統領独裁制が採られることになりました。これに対して各地で激しい抵抗があったため、国内は分裂状態となり、インドネシア全土に戒厳令が出されるなど、混沌とした状況となりました。

[9.30事件~軍事クーデターと共産党解体]インドネシア国内で急速に拡大した共産党と軍部の対立の激化を背景に、1965年に軍部左派によるクーデター「9.30事件」が起きました。陸軍戦略予備隊司令官であったスハルトらが事態を鎮圧するとともに、共産党の解体に乗り出しました。多くの死者を出し、治安は回復されました。この事件を機に、スカルノ大統領は主導権を失い、スハルトに大統領権限を委譲することになります。

[スハルト時代~開発独裁と経済成長(1968~1998年)]1968年にスハルトが大統領に就任し、スカルノ時代から大きく転換しました。それまでの急進的なナショナリズムを排し、「反共」を掲げて西側諸国との関係を修復しました。その結果、西側諸国から莫大な経済援助を得ることに成功します。スハルトもまた独裁的な手法で国家建設を進めたため、「開発独裁」と揶揄される一方で、目覚しい経済成長を遂げたことも事実です。1970年代に起きた石油ショックによる原油収入の急増という追い風もあり、インフラ整備と工業化、貧困層の縮小、食料自給率の向上などを実現し、32年に及ぶ長期政権となりました。

[アジア通貨危機]1997年初頭、タイの通貨であるバーツの暴落をきっかけに起こったアジア通貨危機は、インドネシアにも波及しました。1997年12月以降にルピアは急落し、華人系の財閥などが外資を借り入れて不動産投機を行ったことで拍車がかかったバブルが一気にはじけました。インドネシア経済は、かつてないほどの危機的な状況に陥り、社会不安と政治不信が進み、各地で暴動に発展しました。翌1998年3月にスハルトが7期目の再任を果たし、混乱の収拾に努めましたが、物価高騰や米不足などは深刻であり、国民の不満は一向に収まることはなく、抗議行動や暴動で荒れ狂う中、同年5月にスハルト大統領は辞任し、ハビビ副大統領に政権の座を譲ることになりました。

[ハビビ政権~東ティモール独立(1998~1999年)]1998年に第3代大統領に就任したハビビは、独裁政治からの脱却、民主化の促進、地方分権といった改革路線を掲げました。スハルト政権下で与党であったゴルカル党や、存続を許されていたインドネシア民主党、開発統一党以外の政党の結成も自由となり、1999年6月にはスカルノ体制以来44年ぶりとなる自由選挙が実施されました。1999年8月には東ティモールで独立の是非を問う住民投票が行われ、78.5%の圧倒的多数で独立が承認されました。しかし、併合維持派が独立派住民への攻撃を行ったため、インドネシア政府は世界各国から非難を浴び、国連多国籍軍の受入れを余儀なくされました。なお、東ティモールは、2002年5月に東ティモール民主共和国として独立をしています。

[ワヒド政権の発足そして崩壊(1999~2001年)]1999年の総選挙の結果、インドネシア最大のイスラム組織の議長で、国民覚醒党のワヒドが第4代インドネシア大統領に就任しました。ワヒド大統領は、主要政治勢力と連立を組む形で挙国一致内閣を発足させ、国軍の政治介入、汚職による行政の腐敗、政治介入による司法の意義の喪失といった、スハルト時代からの負の遺産の一掃を図りました。しかし、実効性のある政策を打ち出すことができずに、国民議会との対立が深まり、2001年7月に大統領の職を罷免されることとなりました。

[メガワティ政権(2001~2004年)]ワヒド政権時に副大統領を務めていた、メガワティ(スカルノの長女)が、2001年に第5代インドネシア大統領となりました。ハビビ、ワヒドの短命な政権が招いた政治的混乱に対し、性急な改革よりも、まずは政治と社会を安定させ、経済においてもアジア通貨危機以降の混乱を収束させることを優先し、その意味において一定の成果を挙げました。しかし、明確な政策を打ち出せなかったことや、物価高と失業者の増加により貧富の差が拡大し、低所得者の生活が困難となるにつれて、メガワティ政権は支持を失っていきました。

[ユドヨノ政権]第1期:2004~2009年2004年、インドネシア史上初めての正・副両大統領直接選挙が行われ、スシロ・バンバン・ユドヨノがメガワティらを破り、第6代大統領に就任しました。ユドヨノ政権は、任期当初から苦難の連続でした。就任直後の2004年にスマトラ沖地震と津波による未曾有の被害を受け、2005年には鳥インフルエンザの発生、2007年にはアメリカ発の世界金融危機に見舞われ、また、2000~2005年にかけては首都ジャカルタで大規模なテロが頻発しました。こうした困難な状況下にありながらも、経済の堅調な伸び、積極的なテロ対策による治安回復、汚職撲滅による政治不信の払拭を実現し、独立を求めて長年紛争状態にあったアチェ問題に関しては、2005年8月に和平合意を締結させるなど、大きな成果を挙げてきました。

第2期:2009~2014年2009年10月、ユドヨノ氏は60%を超える得票により再選を果たし、2014年まで任期を延ばしました。インドネシアでは、大統領の任期は2期10年と定められているため、ユドヨノの任期は残りわずかとなっています。近年、インドネシアは高い経済成長率を背景に経済は好調を維持していましたが、2012年には貿易赤字に転じるなど重大な局面に直面しています。ユドヨノ政権は、再選当初は非常に高い支持率を得ていましたが、与党民主党の汚職事件の発覚やその対応の悪さ等を原因に支持率は大きく低下しました。

[2014年大統領選挙]ユドヨノ大統領の第2期政権満了を前に、2014年7月に大統領選挙が行われました。現ジャカルタ州知事のジョコ・ウィドド氏が、プラボウォ・スビアント氏を破り当選を果たしました。ジョコ氏は公約もさることながら、その庶民的な人柄により国民の支持を得ています。大統領就任式は同年10月20日に行われ、副大統領には第1期ユドヨノ政権でも副大統領を務めたユスフ・カラ氏が就任します。ジョコ氏はインフラ整備を公約の中核に据え、国内保護を優先とする投資や規制を進めることを掲げています。金融市場のジョコ氏に対する評価は高く、大統領選開票後には株価市場もジャカルタ総合指数の年初来高値を記録しました。ばらまきによる政治の低迷からの回復に向けて、ジョコ政権への期待は高まっています。[2019年大統領選挙]2019年5月の開票にて、ジョコ・ウィドド氏再選が正式に発表されました。今後5年間はこれまでジョコ氏が行ってきたインフラ整備や教育、医療保険、地方開発、低所得者対策などの各政策の継続に加えて、新たな課題として首都移転構想(カリマンタン島の東部予定)や2032年の夏季オリンピック招致に取り組み、宗教や民族、性的少数者など社会的弱者にも配慮した国是「多様性の中の統一」と「寛容」を実現していくことが求められることになります。

-

-

-

教育と教育制度

■ 教育広大な海域に多くの島々があり、さまざまな民族・文化・宗教が共存して国が成り立っているインドネシアにおいて、教育は国家が取り組むべき重要な課題として位置付けられています。かつては、児童労働による就学率の低さや、教育の質の悪さ、地域による格差など、教育問題は課題山積でした。1 9 9 4 年に、中学校までを義務教育と定めてからは、就学率は上昇 し、2 1 世紀には小学校では 9 割を超えるまでになりましたが、中学校においては 6 割程度にとどまっていました。さらに、地域による格差、所得による格差が依然として大きいこともあり、2 0 0 3 年に国家教育制度法が制定され、2 0 0 9 年までに中学校の就学率を 9 5% にすることなどが目標として設定されました。2 0 1 2 年の就学率は、小学校が 9 7.9%、中学校が 8 6.1% を記録し ました。中学校の目標就学率には届かなかったものの、確実に進展し たといえましょう。すでにインドネシアの識字率は男女ともに9 割を 超え、先進国と並ぶ水準に達しており、教育水準もこの 1 0 年で大きく改善されています。

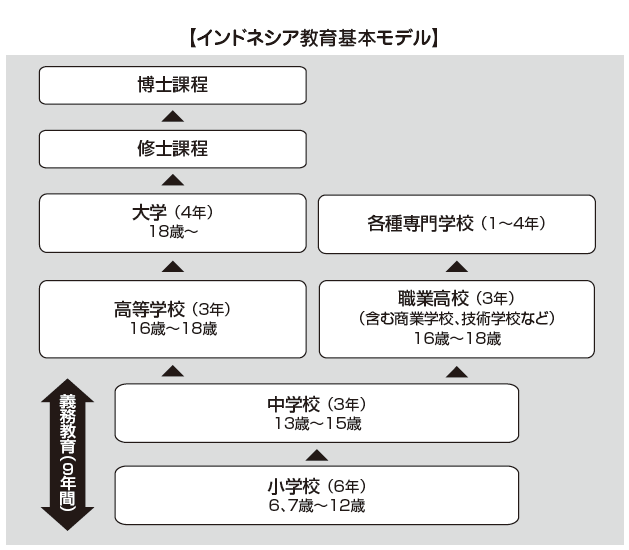

■ 教育制度インドネシアの教育制度は、教育文化省の管轄である普通学校のほかに、宗教省の管轄であるイスラム系学校などがあり、いずれも日本 と同じ 6・3・3・4 制となっています。義務教育は、小学校(SD:Sekolar Dasar)の 6 年と中学校(SLTP: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama)の 3 年となっています。高等学校(SM:Sekolah Menengah)は 3 年となっており、普通高校のほかに職業高校(商業高校、技術高校など)があります。大学は基本的に4 年制であり、その他に 1 ~ 4 年の各種専門学校があります。また、大学院には、修士課程と博士課程があります。特徴としては、いずれの地域であってもインドネシア語およびそれぞれの地域言語の学習義務があることや、小学校ではインドネシアの国是とされているパンチャシラの 5 原則(神への信仰、人道主義、イ ンドネシア統一、民主主義、社会正義)を教えていることが挙げられます。なお、私立学校には、キリスト教系や仏教系などの学校も多数あります。

-

-

-

最近の日・尼関係

2015年年 4 月 22 日、ジャカルタにて日・インドネシア首脳会談が安倍総理大臣とジョコ・ウィドド・インドネシア大統領との間で行われました。インドネシア側からは、インドネシアへの投資、都市高速鉄道(MRT)や中部ジャワ石炭火力発電所建設等のプロジェクトにおける協力、海洋分野についての海洋フォーラムを通じての協力具体化への期待、日本側からは、海洋・経済等において「戦略的パートナーシップ」を一層強化し、投資拡大・輸出促進の推進、首都圏の新港湾建設等のインフラ整備に協力し日本企業の投資を後押しする姿勢、高速鉄道計画の早期実現、エネルギー・鉱業・電力等での協力・議論を深める意思が表明される等、日伊の協力体制を一層強化していく会談となりました。なお、高速鉄道については、日本と中国いずれの方式を採用するか検討が行われていましたが、同年10月に中国方式の採択が発表されました。

-

-

-

参考文献

-

English

English 中国

中国 香港

香港 モンゴル

モンゴル  ロシア

ロシア  タイ

タイ  ベトナム

ベトナム  ラオス

ラオス  カンボジア

カンボジア  ミャンマー

ミャンマー  インドネシア

インドネシア  フィリピン

フィリピン  シンガポール

シンガポール  マレーシア

マレーシア インド

インド  バングラデシュ

バングラデシュ  パキスタン

パキスタン  スリランカ

スリランカ  メキシコ

メキシコ  ブラジル

ブラジル  ペルー

ペルー コロンビア

コロンビア チリ

チリ アルゼンチン

アルゼンチン ドバイ・アブダビ

ドバイ・アブダビ  トルコ

トルコ  南アフリカ

南アフリカ ナイジェリア

ナイジェリア エジプト

エジプト モロッコ

モロッコ ケニア

ケニア