モンゴル

1 章 基礎知識

-

-

1 章 基礎知識

2 章 投資環境

3 章 設立

4 章 M&A

5 章 会社法

6 章 会計

7 章 税務

8 章 労務

-

-

-

基礎知識

■正式国名➡モンゴル国モンゴル語名:МонголУлс(モンゴル・オルス)英語名:Mongolia

■国旗 モンゴルの国旗は赤と青で三分割され、赤は「進歩と繁栄」の他に、「勝利と歓喜」などを意味し、青は「永遠の青空」や「忠誠と献身」などを表すといわれています。

モンゴルの国旗は赤と青で三分割され、赤は「進歩と繁栄」の他に、「勝利と歓喜」などを意味し、青は「永遠の青空」や「忠誠と献身」などを表すといわれています。

左の赤地には、ソヨンボ(モンゴル特有の標章)が描かれ、それぞれの図形が表すものとして、「繁栄・神聖・主権・高潔・自由・団結」や「火・地球・水・太陽・月・陰陽」などの諸説があります。

■面積・国土➡1,565,000㎢(日本の約4倍)モンゴルは、ユーラシア大陸の2つの大国、ロシアと中国にはさまれた内陸の国です。北側はロシアのシベリア連邦管区、南側は中国の新疆ウイグル自治区と内モンゴル自治区に接しています。東西の最大距離は2,392㎞、南北の最大距離は1,259㎞です。

■首都➡ウランバートルモンゴル語名:Улаанбаатар(ウランバートル)英語名:Ulaanbaatarモンゴルの中央やや東北よりの、標高1,350mの高地に位置する「赤い英雄」という意味の都市ウランバートルがこの国の首都です。政治、経済の中心で、交通の要衝でもあり、一極集中したモンゴル随一の都市です。ウランバートルの人口は128万人(2012年時点)で、モンゴル全人口の約46%に当たります。2000年の76万人(全人口の約32%)と比較して、ウランバートルの人口は増え続けており、人口密度は他の地域と比べて格段に高く、272人/㎢にのぼり、住居不足が生じているほどです。

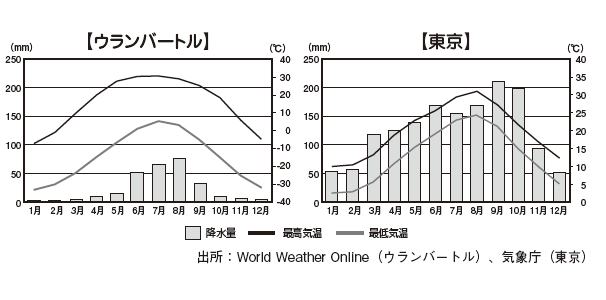

■気候モンゴルの国土は、海から2,000㎞以上離れている内陸であること、緯度が高いこと、平均海抜が1,500m以上の高地であるという地理的・地形的特徴があります。気候は全体的には内陸性気候で、夏冬・昼夜の寒暖差が大きく、湿度が低めで、冬の寒さが厳しいです。中央部から東部にかけては、なだらかな丘陵と広大な草原が広がり、北部には肥沃な森林草原地帯、西部に3,000m級の高山や湖沼地域、南部にはゴビと呼ばれる砂漠性草原が広がっています。ウランバートルは世界で最も寒い首都ともいわれており、年間の平均気温は零下です。冬はシベリアからの季節風の影響により、平均気温は-20℃まで下がります。夏は、朝夕は過ごしやすいですが、日中は気温が30℃以上にまで上がります。

■時差➡ウランバートル:-1時間(UTC+8)今まで、日本との時差はウランバートルで1時間でしたが、2015年3月28日からサマータイムが再開されました。ただし、西部のホブド県で1時間遅いUTC+8のタイムゾーンを採用しているため1時間の時差となります。今回のサマータイムは2015年9月26日に終了し、次は2016年3月26日に開始します。そのため、冬時間になりますと、日本と1時間の時差が生じ、日本が1時間進むことになります。

■人口➡約301万人2015年5月15日モンゴル国家統計局データ)モンゴルは国連に加盟している国の中で最も人口密度が低い国ですが、この10年間で人口が約40万人増加しており、2015年1月までは200万台でしたが、2015年1月24日に全人口が300万人を超えることができました。平均寿命や合計出生率は世界平均に近く、男性66歳、女性76歳です。新生児・乳幼児の死亡率はやや低めで、今後も爆発的ではないものの着実な人口増加が見込まれています。.png) ■言語➡モンゴル語(公用語)公用語はモンゴル語で、国民の95%が使用しています。表記はキリル文字(ロシア語アルファベット)です。伝統的に使われてきた縦書きのモンゴル文字は、1940年代の社会主義体制下でソ連の指示によりキリル文字表記に変更となりました。旧ソ連の崩壊と民族意識の高揚に伴い、モンゴル文字復活の動きが高まりましたが、国民の間では既にモンゴル文字は文語というイメージが定着していたため中止されました。なお、西部のバヤンウルギー県では学校教育でカザフ語が共通語としてモンゴル語と併用されています。社会主義国時代はロシアの影響が大きく、ロシア語が義務教育に入っていたため、ほぼすべての人がロシア語を理解していました。1990年代の民主化以降は、英語や日本語などの外国語教育も盛んになっています。

■言語➡モンゴル語(公用語)公用語はモンゴル語で、国民の95%が使用しています。表記はキリル文字(ロシア語アルファベット)です。伝統的に使われてきた縦書きのモンゴル文字は、1940年代の社会主義体制下でソ連の指示によりキリル文字表記に変更となりました。旧ソ連の崩壊と民族意識の高揚に伴い、モンゴル文字復活の動きが高まりましたが、国民の間では既にモンゴル文字は文語というイメージが定着していたため中止されました。なお、西部のバヤンウルギー県では学校教育でカザフ語が共通語としてモンゴル語と併用されています。社会主義国時代はロシアの影響が大きく、ロシア語が義務教育に入っていたため、ほぼすべての人がロシア語を理解していました。1990年代の民主化以降は、英語や日本語などの外国語教育も盛んになっています。

■通貨➡トゥグルグ通貨はトゥグルグ(Төгрөг、Tugrug、略称MNT)です。中央銀行法によるとモンゴルの通貨は紙幣と硬貨からなります。中央銀行から発行されている紙幣と硬貨の種類は日本に比べ多く16種類です。紙幣は1、5、10、20、50、100、500、1,000、5,000、10,000、20,000の11種類、硬貨は、20、50、100、200、500の5種類です。しかし、硬貨の使用方法が限定されているため、実際に使用されているのは紙幣のみとなります。

■宗教➡チベット仏教2011年の国家統計局のデータによると15歳以上の人口の64.4%が宗教を信仰しており、このうち86.2%が仏教、4.9%がイスラム教、3.5%がキリスト教、4.7%がシャーマニズム、0.6%をその他の宗教が占めています。モンゴルで多数を占める仏教徒は、そのほとんどがチベット仏教です。また、チベット仏教渡来以前から信仰されていたシャーマニズムも根付いています。その他、少数ですが、西部地域に住むカザフ人などの信仰するイスラム教や、最近では新しくキリスト教も流行しています。ソ連の強力な影響下にあった社会主義時代のモンゴルにおいては、チベット仏教は政治的弾圧を受けてきました。特に、1930~1940年代にかけて数百もの寺院や僧院が破壊され、数万人の僧が殺害されたといわれています。その後も長い年月にわたりモンゴルのチベット仏教は厳しい統制下で細々と存続してきました。しかし、1990年代にソ連が崩壊しモンゴル国が民主化されて以降は、信教の自由を得て、寺院や僧院の再建が活発に行われています。

■政治体制[政治体制]共和制(大統領制と議院内閣制の併用)

[元首]大統領:ツァヒャー・エルベグドルジ(民主党)

[議会]国家大会議(一院制、定員76名、任期4年)

[政府]首相:チメド・サイハンビレグ(民主党)外務大臣:ルンデグ・プレブスレン(民主党)

大統領は国民の直接投票で選出され任期は4年で、連続2期8年までとなっています。大統領は議会で可決された法案の拒否権や首相指名権を持っていますが、大統領選挙の勝者を議会が認定した上で初めて大統領になることができるという、国家大会議と大統領の並立制をとっているところが特徴です。国家大会議は、民主化後の第1回総選挙でモンゴル人民革命党(現在のモンゴル人民党)が圧勝しましたが、その後の4回の総選挙で毎回政権交代が起きています。また単なる政権交代だけでなく、連立政権となったり、両党が大連立を組んだりしています。2015年現在は小政党を含め22の政党があります。現在の大統領は、ツァヒャー・エルベグドルジ氏で民主化以降4人目の大統領です。エルベグドルジ氏ならびに現首相チメド・サイハンビレグ氏はともに民主党です。

■主な歴史[モンゴル帝国(元)~清朝による支配]1206年、モンゴル高原の諸部族を統一したテムジンが、チンギスハーンとして「モンゴル帝国」(のちの元)を建国しました。その後、大都(現在の北京)に遷都、東は朝鮮半島から中国全土、中部ヨーロッパや北部インドまでユーラシア大陸の広範な地域を勢力下とする大帝国が築かれました。その後、帝国内での分裂の末に元は消滅し、群雄割拠の時代を経て、漢民族の侵攻や、満州民族である清による支配の時代があり、他民族支配は20世紀初頭まで続きました。

[辛亥革命とモンゴルの独立]1911年、弱体化した清朝末期において辛亥革命が起きます。それを契機にモンゴルは221年にわたる清朝による支配から脱却します。1917年にはロシア革命が起き、1920年にモンゴル人民党(のちの人民革命党)が結成され、1924年にはソ連の援助のもと世界で2番目の社会主義国である「モンゴル人民共和国」が樹立されました。人民革命党独裁の社会主義体制でのさまざまな試みと失敗がモンゴルでもありました。特に、遊牧の強制農耕化、集団化、機械化、宗教弾圧などの急進的な社会主義政策により多くの暴動が発生し、数万人もの富裕遊牧民やチベット仏教僧が暴動の首謀者として処刑されました。

[中ソ対立と親ソ路線の継続]第二次世界大戦後、1946年に中国がモンゴル人民共和国を国家として承認、1962年には国連加盟を果たします。その後、一貫してソ連からの援助と圧力を受けた形で親ソ路線が続き、中ソ対立が激化した時期も変わらず、「ソ連の第16番目の共和国」と揶揄されることすらありました。

[経済体制改革と民主主義国家への移行]ソ連でペレストロイカ(改革)が始まると、モンゴルでもオオルチロン・バイゴーラルト(ペレストロイカ)が起きました。1986年の第19回人民革命党大会で経済体制改革の基本方針が決まり、改革の動きが本格化しました。1990年には人民革命党独裁が放棄され、社会主義体制の枠組みの中での複数政党制となり、初代大統領にオチルバトが選出されました。そして、1992年には新憲法が施行され、社会主義国家を放棄、共和制国家として正式国名を「モンゴル国」と改めました。経済改革においては、多くの国営企業が民営化された他、国有資産の分配が行われました。また、外交においては、親ソ一辺倒を方針転換し、中国との関係の正常化、欧米や日本などとの多方面にわたる関係構築を進めていくこととなりました。

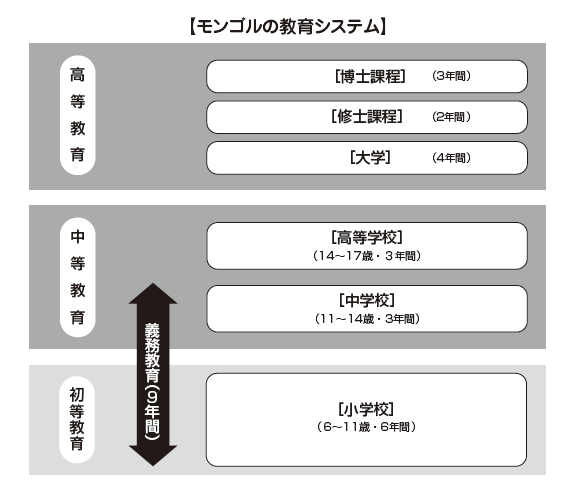

■教育制度モンゴルの教育制度は2008年に変更され、それまでの11年制から、12年制(6-3-3制)のシステムへと移行中です。小学校入学が6歳で、1年生から6年生の6年間(5年制から6年制への移行中につき、現在は6年生が飛び級)で、中学校が7年生から9年生、高校が10年生から12年生となっています。このうち、1年生から9年生までの9年間が義務教育とされています。大学は4年間(医学部などは6年間)、大学院は修士課程が2年間、博士課程が3年間となっています。モンゴルの教育は、制度・内容ともに民主化後に大きく変化し、現在も変革途上といわれています。イデオロギー教育やロシア語一辺倒だった外国語教育は一変しました。民主化後は、英語や日本語の教育機会が急速に増え、日本への留学も盛んです。

-

-

-

参考文献

・外務省

-

English

English 中国

中国 香港

香港 モンゴル

モンゴル  ロシア

ロシア  タイ

タイ  ベトナム

ベトナム  ラオス

ラオス  カンボジア

カンボジア  ミャンマー

ミャンマー  インドネシア

インドネシア  フィリピン

フィリピン  シンガポール

シンガポール  マレーシア

マレーシア インド

インド  バングラデシュ

バングラデシュ  パキスタン

パキスタン  スリランカ

スリランカ  メキシコ

メキシコ  ブラジル

ブラジル  ペルー

ペルー コロンビア

コロンビア チリ

チリ アルゼンチン

アルゼンチン ドバイ・アブダビ

ドバイ・アブダビ  トルコ

トルコ  南アフリカ

南アフリカ ナイジェリア

ナイジェリア エジプト

エジプト モロッコ

モロッコ ケニア

ケニア