モンゴル

2 章 投資環境

-

-

1 章 基礎知識

2 章 投資環境

3 章 設立

4 章 M&A

5 章 会社法

6 章 会計

7 章 税務

8 章 労務

-

-

-

経済

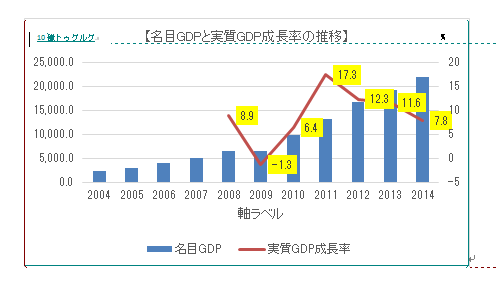

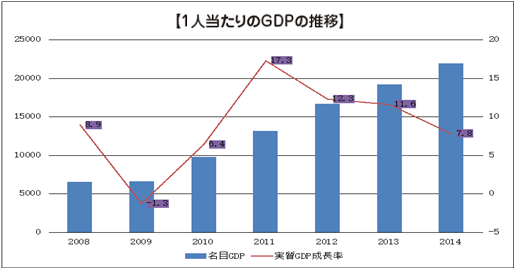

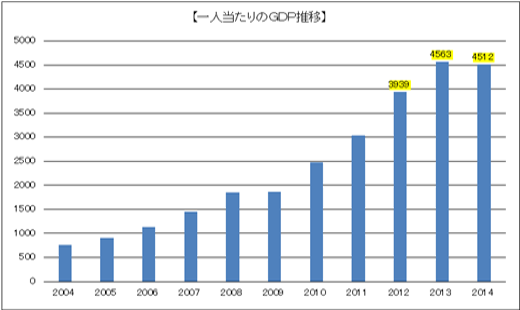

モンゴルは、GDP世界100位以下の発展途上国ですが、豊富な地下資源を背景に高い経済成長を続けています。また、ロシアと中国という2つの大国にはさまれた特異な地理的条件を持ち、社会主義からの大きな転換期を経験した、ポテンシャルを秘めた国です。■GDPと経済成長率の推移モンゴル経済は、2000年以降非常に高い成長を続けています。世界金融危機の影響で2009年にマイナス成長となりましたが、その後はV字回復し、2011年から2013年までと二桁台の高成長を続けてきました。この背景には、小売や製造業、建設業などの成長、モンゴルが有する豊富な地下資源、中でも銅、金などの鉱物価格が世界的な需給逼迫により高騰してきたことなどがあります。最大の輸出先である中国の経済動向や地下資源の国際価格変動が、モンゴル経済に与える影響が大きいことは間違いありませんが、中国の経済成長が鈍化したにもかかわらず、急速な成長を続けることに成功してきました。しかし、2014年は鉱物産業の低迷から成長率は7.8%に留まりました。2015年も4.4%と低い成長率が予測されています。この原因の1つに、モンゴル政府による安定しない経済政策が挙げられます。外国直接投資の低下により為替が減し、トゥグルグ安が経済不況に繋がりました。従って、モンゴル政府は2015年に入って鉱産業で大きなシェアを占めるオユー・トロゴイプロジェクトを復活させるため交渉し、2015年5月19日に契約を締結しました。当該プロジェクトによるモンゴル経済成長への良い影響が大きく期待されています。1人当たりのGDPは、2000年代初頭には500USドルにも満たない状態でしたが、2013年には4,563USドルにまで上昇しました。ただし、2014年度には、4,512USドルに低下しています。

出所:National Statistical Office of Mongolia(モンゴル国家統計局)

出所:National Statistical Office of Mongolia(モンゴル国家統計局) 出所:National Statistical Office of Mongolia(モンゴル国家統計局)■国家財政の推移この10年間で、歳出入ともに10倍近く増加しました。歳出の増加は、「ばらまき政策」ともいわれる支出が、総選挙のたびに公約されてきたことが大きな要因と考えられています。 たとえば、幾度にもわたる公務員給与や年金支給額の大幅引上げ、新婚家庭給付金、児童手当などに代表される給付金などがあります。さらに、2010年には、「資源開発による利益を国民に前倒しで再分配する」という公約に従い、国民1人につき12万トゥグルグ、約270万人の国民に総額2,760億トゥグルグが支給されました。また歳入の増加は、豊富な地下資源を背景とした鉱業と、伝統的に強みのあるカシミア産業などが大きく貢献しています。しかし、それは国家財政の健全性が、資源などの国際価格の変動に左右されることを意味します。そのため、2010年には、財政安定化のために「予算安定化基金」の設置と、財政赤字をGDP比で2%以内に抑える法案が国家大会議で可決されました。しかし、2011年、2012年と財政赤字は拡大し、2012年度はGDP比で6.7%になりました。その後、2013年には1.1%まで下がったものの2014年には3.7%と上がっています。また今後は、財政の健全化と同時に、インフレ抑制、経済成長と個人所得の増加といった複数の目標を同時に達成することが求められることになり、モンゴル政府にはいくつもの重要課題が突きつけられているといえます。

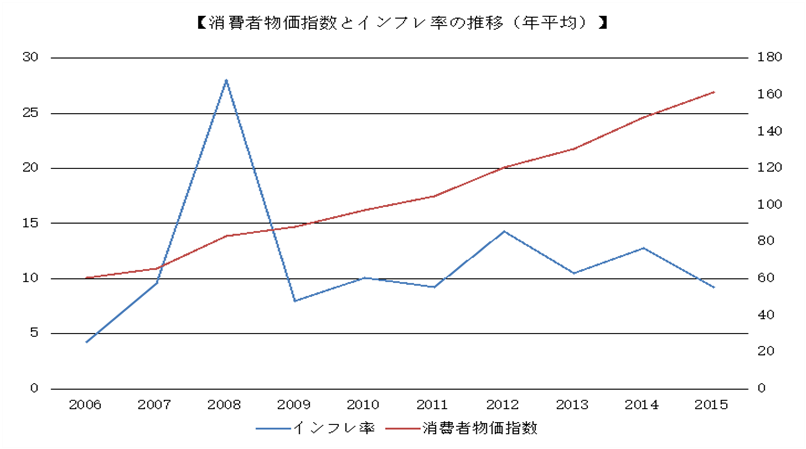

出所:National Statistical Office of Mongolia(モンゴル国家統計局)■国家財政の推移この10年間で、歳出入ともに10倍近く増加しました。歳出の増加は、「ばらまき政策」ともいわれる支出が、総選挙のたびに公約されてきたことが大きな要因と考えられています。 たとえば、幾度にもわたる公務員給与や年金支給額の大幅引上げ、新婚家庭給付金、児童手当などに代表される給付金などがあります。さらに、2010年には、「資源開発による利益を国民に前倒しで再分配する」という公約に従い、国民1人につき12万トゥグルグ、約270万人の国民に総額2,760億トゥグルグが支給されました。また歳入の増加は、豊富な地下資源を背景とした鉱業と、伝統的に強みのあるカシミア産業などが大きく貢献しています。しかし、それは国家財政の健全性が、資源などの国際価格の変動に左右されることを意味します。そのため、2010年には、財政安定化のために「予算安定化基金」の設置と、財政赤字をGDP比で2%以内に抑える法案が国家大会議で可決されました。しかし、2011年、2012年と財政赤字は拡大し、2012年度はGDP比で6.7%になりました。その後、2013年には1.1%まで下がったものの2014年には3.7%と上がっています。また今後は、財政の健全化と同時に、インフレ抑制、経済成長と個人所得の増加といった複数の目標を同時に達成することが求められることになり、モンゴル政府にはいくつもの重要課題が突きつけられているといえます。.jpg) ■インフレーションモンゴルの消費者物価指数はこの10年間常に上昇傾向にあります。ただし、インフレ率は2005年頃から乱高下しており、2008年には28%台を記録、2009年には世界金融危機の影響による消費の冷え込みにより一桁台に落ち着くも、2012年には再び原油価格や穀物価格の高騰、最大の輸入先である中国のインフレ等の要因から14.3%と高いインフレ率とりました。IMFの予測では2015年度のインフレ率は9.2%、消費者物価指数は161.34です。

■インフレーションモンゴルの消費者物価指数はこの10年間常に上昇傾向にあります。ただし、インフレ率は2005年頃から乱高下しており、2008年には28%台を記録、2009年には世界金融危機の影響による消費の冷え込みにより一桁台に落ち着くも、2012年には再び原油価格や穀物価格の高騰、最大の輸入先である中国のインフレ等の要因から14.3%と高いインフレ率とりました。IMFの予測では2015年度のインフレ率は9.2%、消費者物価指数は161.34です。 ※消費者物価指数は、2010年12月31日を100とした指数出所:National Statistical Office of Mongolia(モンゴル国家統計局)、IMF`World Economic Outlook Database, October, 2015'

※消費者物価指数は、2010年12月31日を100とした指数出所:National Statistical Office of Mongolia(モンゴル国家統計局)、IMF`World Economic Outlook Database, October, 2015' -

貿易

この10年間で輸出入ともに大幅に増加し、約10倍にまでなりました。2009年は世界金融危機の影響により輸出入ともに減少、その後2010年、2011年には回復して増加しましたが、2012年以降は再び減少しています。ただし、2014年度の貿易収支は2006年以来の黒字となりました。輸出品は中国向けの鉱業生産品が非常に多く、輸入品はロシアからの石油が多くなっており、中国に対しては輸出超過、ロシアに対しては輸入超過となっています。

【貿易収支の推移】.png) 出所:National Statistical Office of Mongolia(モンゴル国家統計局)

出所:National Statistical Office of Mongolia(モンゴル国家統計局)

■輸出モンゴルからの輸出相手先を国別に見ると、59カ国中、中国が圧倒的に多くなっています。2014年にはさらに比率が上がり全輸出額の88%にもなっています。.jpg)

.jpg) 品目別に見ると、鉱業生産品が全体の9割近くを占めており、国際的な需要増と価格高騰によって金額、比率とも高くなっています。鉱業製品の内訳は、石炭49.4%、原油17.4%、鉄鉱石16%、銅精鉱16%、となっています。また、伝統的に牧羊業が盛んなモンゴルは、カシミアなど毛織物や皮革製品を生産しており、繊維・繊維製品が5.9%、皮革・毛皮およびその製品が0.6%と比率は少ないながらも輸出しています。

品目別に見ると、鉱業生産品が全体の9割近くを占めており、国際的な需要増と価格高騰によって金額、比率とも高くなっています。鉱業製品の内訳は、石炭49.4%、原油17.4%、鉄鉱石16%、銅精鉱16%、となっています。また、伝統的に牧羊業が盛んなモンゴルは、カシミアなど毛織物や皮革製品を生産しており、繊維・繊維製品が5.9%、皮革・毛皮およびその製品が0.6%と比率は少ないながらも輸出しています。

.png)

-

産業別動向

モンゴルの産業構成を考える上で最も重要な分野は、鉱工業と農牧業の2つです。鉱工業(鉱業、製造業、建設)がGDPに占める割合は35%と最大で、モンゴルの経済成長を牽引しています。一方、伝統的に盛んなモンゴルの農牧業がGDPに占める割合は14%ですが、労働人口を見ると28.59%と最大で、今もなお多くの人が就労する重要な産業であることがわかります。ちなみに、労働人口の14.65%が小売業、自動車、バイクの修理サービスを行っています。結果、総労働人口の5割近くがこの2つの産業で就労しています。経済成長に伴って、国内の第二次産業、第三次産業にも成長の兆しが見えますが、基本的には、鉱物と農牧産品といった一次産品とその輸出に依存するモノカルチャー経済の傾向は今も強く残っています。

【主要産業の対GDP比(2014年)】.png) 教育1.9%製造業5.4%建設1.9%輸送・倉庫11.0%出所:National Statistical Office of Mongolia(モンゴル国家統計局)

教育1.9%製造業5.4%建設1.9%輸送・倉庫11.0%出所:National Statistical Office of Mongolia(モンゴル国家統計局)

■鉱業モンゴルは、銅、金、モリブデンなどの非鉄金属や石炭が豊富に埋蔵されている国として知られていましたが、2009年以降は世界中の注目を集めました。鉱物資源量も世界的に高いランクとなっています。上記でも述べましたが、鉱産業はモンゴルの主要産業であり、単独でGDPに占める割合は18%、輸出の割合が83%となっています。世界的に知られるモンゴルの鉱山としては、カナダのRio Tinto社(66%)とモンゴル政府(34%)との開発契約によるウムヌゴビ県に位置するOyu Tolgoi鉱山が2009年以降事業を行っています。Oyu Tolgoi鉱山の埋蔵量が2014年に算定され、4,459万5,000トンの銅、1,900トンの銀、1万1,900トンの金、20万5,000トンのモリブデンと改定されています。また、もう一つは同じくウムヌゴビ県に位置するTavan Tolgoi鉱山の埋蔵量が世界最大級の60億トンで、このうち約14億トンは製鋼原料となる原料炭で、46億トンはエネルギー炭です。Tavan Tolgoi鉱山は国営Erdenes Tavan Tolgoi社単独開発により生産および中国への輸出を開始しました。また、この炭田で産出される石炭は、鉄鋼業やエネルギー産業に必要な「原料炭」であるため、さらなる開発の権利獲得のために、ロシア、中国、日本、韓国、アメリカなどがしのぎを削っています。東部のドルノド県には有望なウラン鉱床がいくつかあります。ゴルバンボラグ鉱床はカナダ資本の企業が開発ライセンスを取得していましたが、その後2009年に中国の企業に買収されました。ドルノド鉱床に関しては、ロシアとカナダの企業が採掘権を争っていましたが、2009年8月にロシアのメドヴェージェフ大統領がモンゴルを訪問して、モンゴルとの共同開発の調印にこぎつけました。こうしたことからも、モンゴルが国際的な資源獲得の激しい競争の場となっていることがわかります。2009年以降、上記、二つの鉱山をめぐりモンゴルの鉱産業は発展し、2012年、2013年度の経済成長率が2桁になりました。一方、2012年6月の政権交代後、外資参入規制を強化し、これによって外国直接投資が大幅に減少し、これにより為替不足が生じトゥグルグ安が拡大し、モンゴルは経済不況に陥りました。外資規制強化によって、外国企業のモンゴルへの投資が難しくなり、Oyu TolgoiとTavan Tolgoiなど鉱産企業の生産量が減少しました。また、鉱産物の世界的価格減少もモンゴル経済不況の大きな理由になりました。2013年6月以降、経済危機を回避するため政府が動き始め、再び外資企業の投資受け入れに向けた法律改正などの政策をとり始められました。この結果、2年間にわたる緊迫した交渉の結果、2015年5月20日にRioTintoとモンゴル政府が、開発計画・資金計画に合意し、54億米ドル規模という鉱山開発事業が前進することになりました。本格生産が始まれば、Oyu Tolgoiでは年平均で銅45万トン、金33万トロイオンスの産出と大量の銀やモリブデンの生産が見込まれています。この動きは今後のモンゴル経済に大きく寄与するものと思われます。探鉱状況については、JOGMECの情報によると、新規鉱業権付与禁止によるほか、鉱物資源法に規定される鉱区維持料納付制度により、国土に占める鉱区の割合は2005年の44.5%から2013年には9.4%と減少しています。結果、2013年には、3,018件(国土の9.4%の147,026.9km2)の鉱業権が付与されました。その内訳は1,717件の探鉱権と1,301件の採掘権となってます。2013年の新規確定埋蔵量については、銅33,478t、錫4,180t、金34.8t、タングステン103,553t、鉄鉱石、亜鉛202,495t、鉛が9,791t、レアース52t、鉄鉱石11,455.4千t、石炭44億517t、蛍石2,804千tなどが「国家鉱物資源埋蔵量登録簿」に登録されました。

.png)

.png)

■牧畜業モンゴルは国土の約8割が牧草地といわれ、伝統的に放牧による畜産業が盛んです。主な家畜として羊、山羊、牛、馬などが飼われています。従来は伝統的な放牧により羊を飼う牧羊業が主流でしたが、近年はカシミアが現金収入につながることから、山羊の頭数が増え、羊と同等の頭数にまでなりました。山羊は牧草を根こそぎ食べるため牧草地の回復が遅く、砂漠化を招きやすいことや、カシミア生産のために新規参入した牧畜家が、牧草地を保護するための移動を行わない傾向にあることなどから、自然環境の悪化が懸念されています。モンゴル政府は羊毛産業助成のために牧羊促進をすることで、山羊の増加を食い止めるなどの手立てを講じています。

放牧による牧畜は、気候による影響を大きく受けます。冬が暖かいと家畜頭数は増え、寒い年には減少します。2010年初頭は「ゾド」といわれる、稀に見る厳しい寒さにより、全家畜種において記録的な頭数が死亡し、その数は1,000万頭にもおよびました。家畜生産高は前年比で2割近く減少し、牧畜業に携わる人たちが大きな打撃を受けたことはもちろん、食肉価格の高騰により消費者物価指数を押上げ、モンゴル経済にも甚大な影響を与えました。2011年はやや穏やかな気候条件で、2012年も順調に頭数は回復に向かい、やっと2013年から2009年の水準に戻りました。

国家統計局(2014年)の発表によると、モンゴル人の業種別平均月収は金融分野が最も高く、次いで鉱山業となっています。農牧業は約27万トゥグルグで、金融分野の3割にも満たない低さです。モンゴルでは高度経済成長が続く一方で、最も大きな就労人口を占める牧畜業の不振や、厳しい気候にさらされる現実は従来と変わらず、貧富の差の解消が大きな課題となっています。そのためモンゴル政府は2010年に「国家家畜プログラム」を承認し、牧草地の管理、家畜登録制度、人材育成、感染症対策、食肉や乳製品加工の育成と輸出推進など、牧畜業とその周辺領域の育成を国家プロジェクトと位置付けて推進しています。

.png)

出所:National Statistical Office of Mongolia(モンゴル国家統計局)

-

-

-

アンケート結果に見るモンゴルの投資環境

世界銀行は2014年10月29日に「ビジネス環境の現状2015」を発表しました。モンゴルは、このランキングの世界順位では72位、アジア太平洋諸国の順位では10位に入りました。

.png)

2015年のランキングで、モンゴルが総合順位より高いランキングがついた項目は、「事業の開始」「資産の登録」「資金調達」「投資家の保護」「「契約の履行」の5つとなります。 -

金融(株式)市場

モンゴル政府は市場経済移行期の1991年にモンゴル証券取引所を設立しました。その後、証券取引法の施行、有価証券局の設立、証券ブローカーの民営化、有価証券市場法の改正などの法制度整備が行われ、2003年にモンゴル証券取引所が、国営株式会社として再設置されました。モンゴル証券取引所は、上場企業数が237社(2015年時点)で2012年度の336社から下がりつつあります。これは、経済不況および証券取引所の規制が原因になっています。2013年に有価証券市場法が改正され、株式発行者に対するランクをつけました。これにより、株式は3つのランクに分かれました。第1ランクの条件には、コーポレート・ガバナンス・コードを導入し、市場評価が100億トゥグルグ以上、国民の保有率が25%以上、流動性が高い、有名で利益率が高い株式会社が含まれます。しかし、今の時点ではこのランクに入る株式会社はモンゴルに存在してません。第2ランクの条件には有価証券が一定的に取引され、市場評価が5億トゥグルグ以上、2年以上事業を行っている中小企業が含まれ、現在89社が登録されています。第3ランクには、リスクが高い中小企業、100%国営企業および財務管理委員会から証券取引を中止している会社が含まれ、こちらには148社が登録されています。2014年度は合計255回の取引で137社の51千万(51,700,000)株が24百億(24,200,000,000)トゥグルグで取引されました。一日平均では86千万(86,900,000)トゥグルグの取引が行われ、16万2900(162,900)株が取引されました。しかし、総取引の95%が30社についての取引です。【証券取引】.png) 出所:モンゴル証券取引所2013年までの有価証券市場法制度では外国企業が株式公開することが困難でしたが、改正後には外国企業にも開かれた条件が付されるようになりました。

出所:モンゴル証券取引所2013年までの有価証券市場法制度では外国企業が株式公開することが困難でしたが、改正後には外国企業にも開かれた条件が付されるようになりました。 -

為替レート

トゥグルグの対円の長期トレンドを見ると、2000~2008年までは平均10トゥグルグ前後で変動していましたが、2009年以降トゥグルグ安が進み、2012年には18.14トゥグルグにまでなりました。2015年6月末現在、16トゥグルグ付近で推移しています。。トゥグルグ対ドルに関しては2013年まで1,300台で安定してましたが、2013年2月以降は止まることなくトゥグルグ安が進み、2015年3月には史上初の1986.22まで上がりました。しかし、このレートはモンゴル銀行のレートであり、商業銀行ではほぼ2,000になりました。鉱産業が急速に低迷し、外国為替の流れが停滞したことが原因とされています。また、モンゴル銀行発表の国際収支統計では対内直接投資が2四半期連続で1億USドル以上の流出となったものの、外貨準備高は前月末比2.8%減にとどまっています。長期的には鉱山開発による資源輸出が伸び、トゥグルグ高になるとの予測もあるものの、短期的には高いインフレ率などの不安定要素もあるため、しばらくは上下の振れ幅が大きい状態で推移すると思われます。

【トゥグルグ(MNT)の対円・ドル推移】⑩.png)

.png) 出所:モンゴル銀行

出所:モンゴル銀行

■外国直接投資額モンゴルへの外国直接投資(FDI:Foreign Direct Investment)はこの10年伸び続け、2010年には10億USドルを超えました。これは、10年前に比べると約10倍以上の額です。さらに、2011年にはその約5倍に当たる49億USドルにまで達しました。業種別に見ると、「地質調査・炭鉱」が圧倒的に多く、全体の7割以上を占めています。2011年にFDIが急増した最大の要因は、有望な鉱脈の調査・開発に対する外国投資が非常に盛んになったことが挙げられます。投資件数自体は、世界金融危機以降に下降していますが、金額ベースが上昇を続けているのは、「地質調査・炭鉱」部門への大型投資が増えているためです。

【外国直接投資の推移】.png)

.png) 出所:モンゴル外国投資貿易省

出所:モンゴル外国投資貿易省

【2009年から2013年までの産業別投資率】.png) 出所:モンゴル外国投資貿易省

出所:モンゴル外国投資貿易省

日本からの投資も増加傾向にあります。モンゴルの民主化移行期よりさまざまな技術援助をしてきた経緯があることに加え、モンゴル政府が中国とロシア両大国への依存を軽減させるために、戦略的に日本とのパートナーシップの強化を求めているという背景があります。 -

インフラの状況

世界経済フォーラムが発行する「世界競争力レポート(The Global Competitiveness Report)2014-2015」によると、モンゴルのインフラは144カ国中119位となっており、インフラ整備はかなり遅れています。鉄道は69位で唯一ある程度整備されている順位となっていますが、道路は130位、港湾は143位、航空輸送は125位と非常に低い順位となっています。ただし、2012年度からは積極的にインフラ整備に力を入れており、新しい鉄道、空港の建設や道路の新設などが多く行われています。とりわけ内陸国にとって生命線である陸運インフラの整備の遅れや、首都ウランバートルの人口急増などにより問題となっている電力不足への対応が課題です。

■鉄道2015年の時点で、モンゴルには1,905キロに渡る鉄道が敷かれています。そのうち、1,807キロは1949年にモンゴル政府とロシア鉄道会社の50%ずつの共同出資により設立されたウランバートル鉄道が所有し、使用しています。そのため、モンゴルのほぼ全ての鉄道のインフラを単独で独占している状態です。モンゴルにおいて鉄道は最も重要な輸送手段で、貨物輸送には欠かせないものです。貨物輸送のほとんどが鉄道により行われています。特に、中国とロシアをつなぐ南北縦断鉄道は重要な役割を担っています。北部セレンゲ県で産出される鉄鉱石を中国に輸出したり、南部ゴビ地域の炭鉱からロシアへ石炭を輸出するといったことが鉄道輸送によって盛んになっており、さらなる整備が急務です。

近年はモンゴル各地に埋蔵されている地下資源に世界中から注目が集まり、開発ブームとなっています。それらの安定した輸送手段の確保については、国家的な優先課題と位置付けられています。モンゴル政府は中国とロシアに配慮する一方、両国への依存体質から脱したいという考えもあり、ルート選定がたびたび変更されましたが、3つのルートが整備されることとなりました。計画では南部ゴビ地域にある世界最大級のタワントルゴイ炭田から北東部のチョイバルサンを経てロシアへ続くルートや、東部のフートゥオから中国国境に至るルートなどが含まれます。いずれも重要な鉱山とロシア・中国へのアクセスを確保するルートとなっており、両国への輸出を強く意識したものとなりました。これにより、モンゴル政府は2012年11月3日に「新鉄道」プロジェクトの第1および第2ルートの1,800キロ鉄道を整備するライセンスをモンゴル鉄道国営株式会社に与えました。モンゴル鉄道国営株式会社は100%国営会社であり、モンゴルの鉱産業の発展、鉄道インフラの需要を満たすために2008年設立されました。

「新鉄道」の概要位置: 以下の図の通り1,800キロ程の鉄道タバン・トルゴイ→ガショーン・ソハイト(南方向):225キロタバン・トルゴイ→フート:960キロフート→チョイバルサン:185キロチョイバルサン→エレーンツァブ:210キロフート→ビチグト:230キロ

総予算:今のところ60億から80億USドル目的:中国とロシアの港を通じて世界市場へのアクセスを可能にし、モンゴルの鉱産企業にもっと収益性の高い条件を与えること

.png)

■道路モンゴルでは、首都ウランバートルとその周辺、ダルハン、エルデネテなどの一部の都市をのぞいた多くの地域で、道路交通網が未整備の状況にあります。7万㎞に及ぶ道路があるといわれますが、舗装道路はわずか2割程度です。残りの多くは砂利道であったり、土を固めた状態であったり、さらに地方では草原に自動車が走った跡がついただけのところを道路と称することも多く、走行には車高の高い四輪駆動車を要する場合が多いです。長距離をスムーズに移動できないため地方の開発が進まないことや、草原を無秩序に自動車が走行することによる放牧地への悪影響もあります。このため、モンゴル政府はインフラ整備の重要項目として、地方と首都ウランバートルを結ぶ約5,000㎞の国道の整備、約1,000㎞に及ぶ高速道路の建設を行うことを決定しました。また、ウランバートルでは急激な人口増加による日常的な交通渋滞が問題となっています。もともと社会主義時代に広い道路が整然と造られた都市ですが、高度経済成長による自動車保有者の増加に道路整備が追いついていません。都市道路整備だけでなく、衛星都市の開発による人口や都市機能の分散化も急務とされています。このため、2013年以降は車のナンバー末尾によって曜日ごとに走行が制限されることになりました。6月から9月までは学校が休みのため、渋滞は緩和されますが、その代わり道路工事が頻繁に行われるため、渋滞が悪化することが多くあります。

■空港ウランバートル市内から約10㎞離れたところにあるチンギスハーン国際空港がモンゴルにある唯一の国際空港です。年間利用者は2002年には20万人でしたが、2015年時点では102万人にまで増えました。経済成長により、今後さらなる増加が見込まれています。しかし、同空港は滑走路の延長線上に山があり、北側からの離着陸が制限されていることや、山岳地帯に位置するため天候不順による遅延や欠航が多いなどさまざまな問題を抱えています。そのため、ウランバートルから西南50㎞のトゥブ県に約3,600mの滑走路を有する新空港の建設が進められています。このプロジェクトには日本の政府開発援助借款288億円の提供が決まっており、2017年には事業を開始する予定です。現在のところモンゴルからの直行便は韓国、中国、日本、ロシア、ドイツ、香港とトルコの間で行われています。航空会社には国内および国際便で最も大きなシェアを占めるMIATモンゴル航空及びフンヌ・エアがあります。

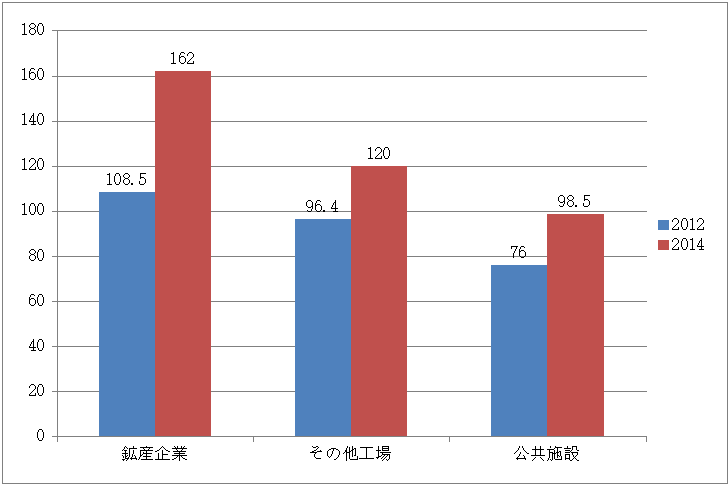

■電力モンゴルの発電は、国内で豊富に産出される石炭を利用した火力発電が主流です。しかし、その多くが旧ソ連の技術と資金援助で運営されていたものであり、民主化以降に運営資金が引上げられた結果、メンテナンスや設備の更新ができなくなり、効率の悪い発電による発電量の低下、設備トラブルによる事故のリスク、大気汚染やCO2の大量排出など、多くの問題を抱えるようになりました。モンゴルでは火力発電所は、電力だけではなく、熱エネルギーを温水などで供給しています。寒さが厳しいモンゴルではエネルギー需要のピークが冬にあり、多くの市民が温水を暖房のために使います。そのため、発電所の不安定な運転状況は、厳冬期の市民生活に深刻な影響を及ぼしてきました。これまでは、ロシアからの電力購入などでしのいでいましたが、根本的な解決を図るべく、設備の更新や新発電所の建設などが進められています。さらに、大規模な鉱山開発や経済成長が進展する中、電力需要は急増することが予想されています。需要増へ対応するために、諸外国からの援助や民間投資による発電所建設や送電線整備などが急ピッチで進められています。また、ウランバートル郊外での再生可能エネルギー開発や、サルヒト風力発電所の建設が始まるなど、電力確保は優先課題として取組まれています。市場経済導入の原則のもと、発電所は民営化され独立採算制になりました。しかし、供給量や電力価格の決定権はエネルギー規制庁にあり、電力価格は政策的に低く抑えられています。そのため、ほとんどの発電所で赤字が続いており、モンゴルの電力システムは市場経済原理に適合していない構造的問題を抱えているといわれています。2010年の国家大会議によって対応策が決議され、2010年以降、光熱費用の値段を前年より値上げすることになりました。電気料金は家庭、鉱産企業、その他工場および公共施設と大きく4つの種類に分かれます。2014年度は鉱山事業を行う企業の電気料金大幅に値上げし、2012年の108.5トゥグルグから2014年に162トゥグルグにまで増加しました。

.png)

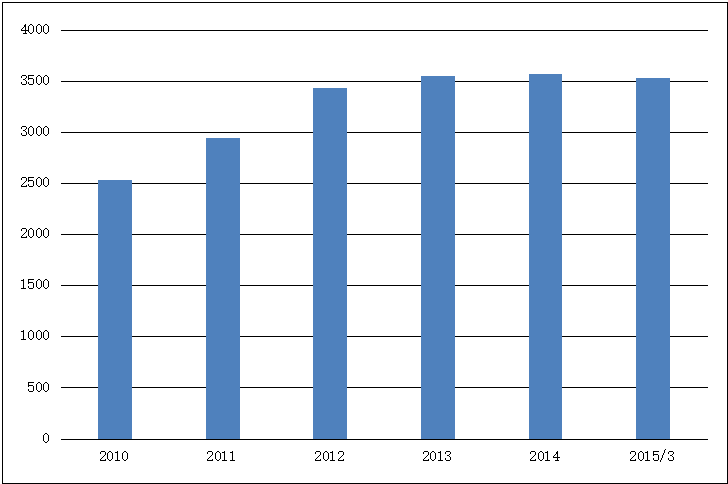

■通信モンゴルでは携帯電話が急速に普及しており、2015年現在の携帯電話加入者数は352万人になっています。1999年より住友商事とKDDIの合弁企業であるMobicomがGSM方式でサービスを提供しています。

【携帯電話の加入者数および普及率】 単位:千人 出所:国家統計局

出所:国家統計局

-

-

-

工業団地

モンゴルの産業は農牧業が中心であり、工業製品はほとんど輸入品に依存していることから、工業団地は設置されていませんでした。しかし、豊富な鉱物資源に対する注目が世界から集まるようになり、モンゴルでも工業団地の建設が計画されるようになりました。2011年の政府決定により、ウランバートルから南東に約450㎞離れたところにあるサインシャンドへの工業団地設立が承認されました。サインシャンドはドロノゴビ県の首都であり、この計画の承認に合わせて、サインシャンドではさまざまなプロジェクトが動き始めており、特に道路や鉄道の建設が優先的に実施されています。同工業団地が開業すれば、工業分野のGDPに占める割合が57%まで上昇し、2013~2021年の経済成長率は平均15.8%になる見込みであると試算されています。

工業団地の建設は、アメリカのBechtel社が主導で行っており、マスタープランの作成が完了しています。サインシャンド工業団地は、国内の加工産業や輸出向けのコークス、製鉄、冶金・銅の製錬工場などの重工業の他、鉱物会社であるオヨートルゴイやタワントルゴイ、発電所等の開発を主な対象としています。想定される年間の生産能力は、200万トンのコークス、45万トンの陰極銅、450万トンの鉄球、100万トンのコンクリートとされていますが、まずコークス工場、化学工場の建設が開始される予定です。あわせて総合運搬施設の建設や給水施設を確保する必要が生じ、対応に追われています。工場の稼働は、2018年半ばを見込んでいます。

工業団地の建設により、1万人以上の雇用創出が計画されており、2万人前後の新しい街が誕生する構想もあります。現在、科学技術大学や専門学校では同工業団地で就職を希望するエンジニアの募集も行っています。各先進国も人材育成への協力姿勢を見せていますが、日本の国際協力機構(JICA:Japan International Cooperation Agency)からもモンゴル政府に対し、約450人のエンジニア育成を提案しています。

今後もこのような工業団地が増えると予想されており、製造業の誘致が進むことで経済への好影響が期待できるため、引き続き動向を注視していく必要があります。

-

-

-

投資規制

モンゴルへの外国投資は2013年までは外国投資法に基づいて行われてましたが、2013年11月から外国投資法が廃止され、新しい投資法および投資基金法が成立されました。これによって外国投資と内国投資の差別がなくなりました。また、外国投資法の廃止に伴って、モンゴルへの外国投資の大きな障害となっていた戦略的業種への外国投資管理法も廃止されました。法律の歴史を遡ると、2011年以降モンゴルは鉱山資源豊かで世界に知られ注目をあびることになり、これによってモンゴルへの外国直接投資は一気に増加し、GDP成長率が初めて2桁台となり鉱山ブームとなりました。しかし、この経済発展、成長にモンゴルの法律整備が追いついていなかったこと、民間の鉱山開発に対する抵抗、政府の戸惑いのため外国投資を減少させる対策が取られ始めました。その結果、「戦略的業への外国投資管理法」、「河川の水源地保護区および森林保護区での資源探査・採掘を禁止する法律」および「資源探査ライセンスの新規発行を停止する法律」などが次々に施行されました。これによって、外国投資家に不信感を与え、モンゴルへの投資は減少の一途をたどりました。モンゴルで事業を行っていた外国企業の事業低迷、投資減少によってモンゴルの外貨準備高が減少し、トゥグルグ安が進み、タイUSドルでは4ヶ月で1,400から2,000近くになりました。さらに、大きな鉱山プロジェクトの一つであるオユー・トロゴイとの事業契約誤解などによって、一部の事業が停止し、1,000人近くの従業員が解雇されることになりました。経済不況の対策として政府がとったことは、外国投資家を呼び寄せる法律整備に入り、上記で述べた通り、新しい投資法および投資基金法が成立され、戦略的業種への外国投資管理法が廃止されました。また、オユー・トロゴイプロジェクトの契約も同意されることができました。

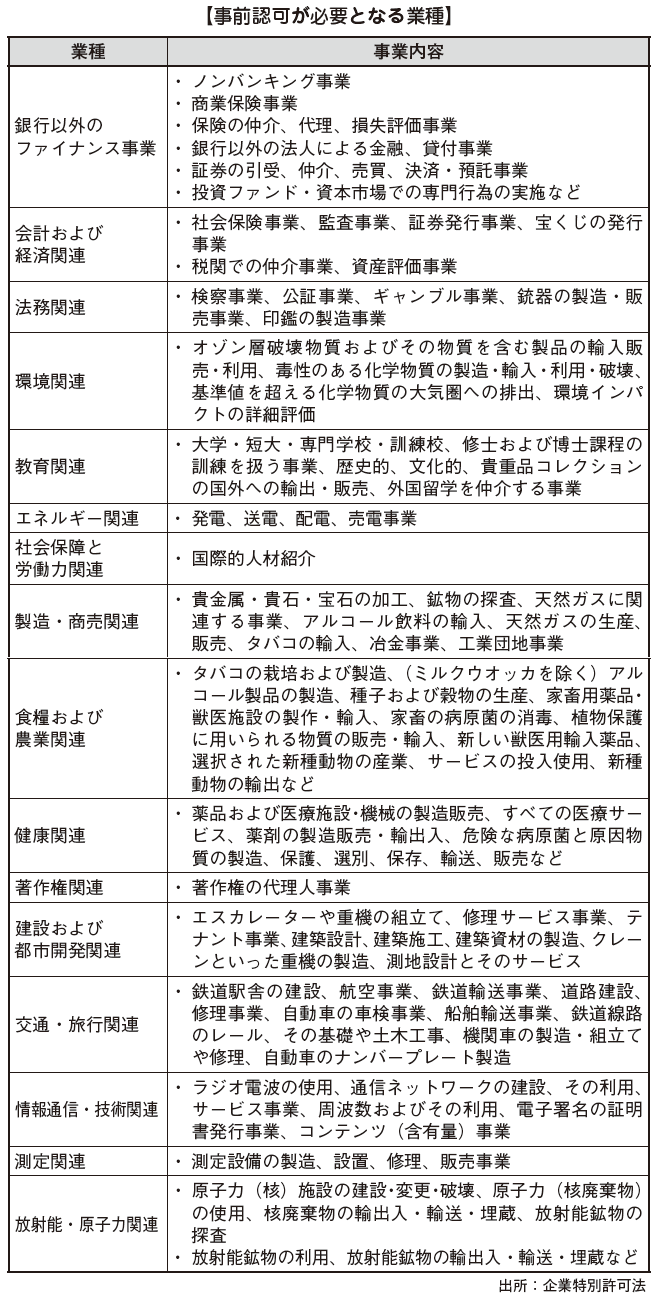

また、投資法とは別に、企業特別許可法によって特定の業種への投資は内資・外資を問わず制限されます。特定の業種に該当する場合には、事前に関連省庁からの認可を取得しなければなりません。

■投資が禁止される業種禁止業種は次の4つの事業です(企業特別許可法8条)。

・ 麻薬の製造、輸入、販売・ 公序良俗に反する形態での組織、広告、奨励・ カジノ事業・ 利益目的でのマルチ商法、ピラミッド式の販売

■出資比率に制限がある業種モンゴルでは、出資比率に関する特別な外資規制はありません。

■事前認可が必要となる業種出資比率に規制はありませんが、事業を行うに当たって関連省庁から事前の認可を取得しなければならない業種が定められています。年々規制業種は減少しつつありますが、内容が細かく分かれているため、該当するかどうか判断が難しく、また認可を取得するための手間もかかります。規制業種のリストは以下のとおりです(企業特別許可法15条)。

これらの規制業種へ投資を行う場合は、モンゴルの各関連省庁にてライセンスを申請し登録を行います。規制業種のライセンス申請には次の書類が必要になります。

・ ライセンス取得の申請書(事業内容、事業の種類、期間を記入)・ ライセンス取得希望者が会社の場合、法人登記局からの法人登録証明書・ ライセンス取得希望者が個人の場合、国民証明書のコピー(公証必要)・ 証明書料金を支払った領収書・ その生産、事業の特徴によって法律で求められたその他の書類

上記の書類を申請した後、登記局から30日以内に結果が届きます。

[ライセンスの期間、延長]ライセンスは原則として3年以上の期間で発行されますが、業種によっては、それより短いこともあります。ライセンスの期間は延長することができ、延長手続には3日程度かかります。しかし、ライセンスの条件に違反していることが発覚した場合には、延長許可を取得できません。 -

その他の規制

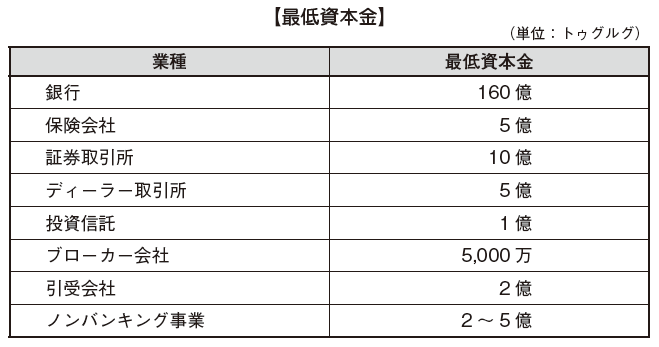

■資本金規制新投資法の制定により、会社設立に関わる最低資本金の規制は廃止されました。一方で、投資法に定められた条件と資本金の要件を満たした場合に税務上のインセンティブを受けることができるようになりました。もっとも、特定の業種については次のように個別に最低資本金が規定されています。

■土地所有規制モンゴルでは、憲法によってモンゴル国民である個人のみが土地を所有できるとされており、法人や外国人がモンゴルの土地を所有することは不可能です。外国法人および外国人は、国有地については管轄区域の地方行政府と、私有地については所有者のモンゴル人との契約により、一定期間の使用権を取得することができます。

■外国為替規制モンゴルでは外国為替に関する規制は比較的少なくなっています。たとえば、親会社からの借入や海外への送金についての特段の規制はありません。ただし、送金をする際にモンゴルで得た所得かどうかを証明する必要があります。 -

投資インセンティブ

投資法の条件を満たした企業に対して以下の優遇措置が付与されます。投資家に与える優遇措置は、税制および非税制の2種類で構成されます。

■税制優遇措置投資家に以下の優遇措置を講じます(投資法11.1条)。

・免税・減税.・課税収入から差し引く減価償却費を早める方法で算出・.課税収益から差し引く赤字分を将来に移行して算出・従業員の研修費を課税収益から差し引いて算出

また、下記の場合、輸入した技術・設備の関税を建設期間中免除し、付加価値税を免税します。

・建設資材・石油・畜産品および輸出製品工場を建設・ナノおよびイノベーション技術を含む製品の工場を建設・発電所および鉄道を建設

■非税制優遇措置投資家に対し、以下の非税制優遇措置を講じることができます(投資法12.1条)。

・契約に基づき、土地を最長60年間所有させて利用させ、契約の当初の条件によって一度だけ40年間まで延長・経済自由区・工業団地において事業を営む投資家に優遇措置を講じる、登記および進出の手続を簡素化・インフラ・生産・科学・教育分野における構築プロジェクトの実施時に優遇し、外国から導入する労働力、専門家の人数・規模を増やす、外国人雇用税を免除する、関係する許可を簡便化した手続で与える・イノベーション・プロジェクトへの資金拠出に優遇措置を取る、輸出するイノベーション製品の生産への資金拠出に保証を与える・モンゴル国で投資をした外国投資家、その家族にモンゴル国にマルチビザおよび在留許可を関係法令に従って与える

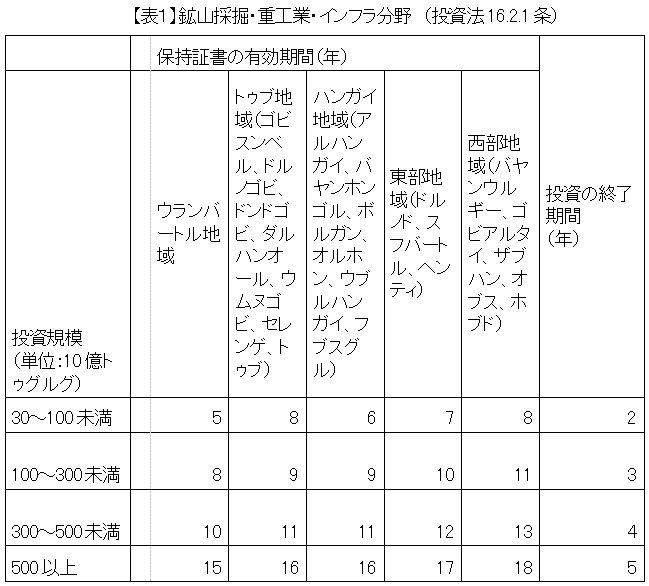

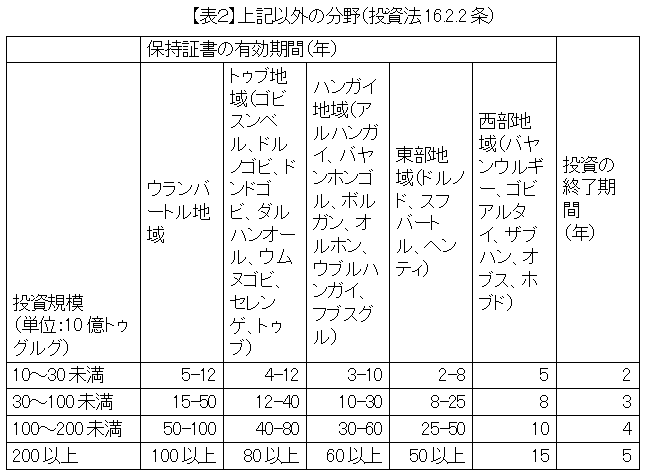

上記の優遇措置を受けるため保持証書を取得する必要があります。保持証書によって下記の税金が保持されます。・法人税・関税・付加価値税有用資源使用料保持証書の条件は以下の通りです(投資法16.1条)。1. ビジネス計画、技術的・経済的裏付けに定められた投資全体の規模が下記の表1、2に定めた規模に達していること2. 法律に定めたなら、自然環境アセスメントを実施すること3. 安定した雇用を生み出すこと4. 先進技術を導入すること

保持証書は、下記の分野において下表の期間で発行されます。

上記、投資の終了期間は保持証書の発行日から計算されます。延長を申請して許可がおりれば2年間で延長されます。保持証書の有効期限内でも投資期間が終了することになりますので、投資を続ける場合は投資期間を延長させる申請する必要があるため、注意してください。

保持証書の申請には以下の書類が必要となります(投資法17条)。1. 保持証書の条件を満たした当該申請法人の報告書2. 申請した法人の紹介、国の登記簿、法律に定めた場合に権限をもつ機関から発行された特別許可証、その他権利書の写し3. 先進技術を導入しているという証明4. 法律に定めたなら、環境アセスメント5. プロジェクトの投資規模が100億トゥグルグ未満ならば、ビジネス計画、100億トゥグルグ以上ならば技術的・経済的裏付け

保持証書は書類の提出から30日以内に発行の可否が知らされます。必要な場合は15日間延長されます。

-

-

-

参考文献

・ モンゴル財務省・ International Monetary Fund(国際通貨基金)‘World Economic Outlook’・ 独立行政法人国際協力機構(JICA)

-

English

English 中国

中国 香港

香港 モンゴル

モンゴル  ロシア

ロシア  タイ

タイ  ベトナム

ベトナム  ラオス

ラオス  カンボジア

カンボジア  ミャンマー

ミャンマー  インドネシア

インドネシア  フィリピン

フィリピン  シンガポール

シンガポール  マレーシア

マレーシア インド

インド  バングラデシュ

バングラデシュ  パキスタン

パキスタン  スリランカ

スリランカ  メキシコ

メキシコ  ブラジル

ブラジル  ペルー

ペルー コロンビア

コロンビア チリ

チリ アルゼンチン

アルゼンチン ドバイ・アブダビ

ドバイ・アブダビ  トルコ

トルコ  南アフリカ

南アフリカ ナイジェリア

ナイジェリア エジプト

エジプト モロッコ

モロッコ ケニア

ケニア