トルコ

1 章 基礎知識

-

-

1 章 基礎知識

2 章 投資環境

3 章 設立

4 章 M&A

5 章 会社法

6 章 会計

7 章 税務

8 章 労務

-

-

-

基礎知識

■正式国名➡トルコ共和国トルコ語名:TürkiyeCumhuriyeti(テュルキエ・ジュムフリイェティ)英語名:RepublicofTurkey■国旗

トルコの国旗は赤地に白の新月(三日月)と、「明けの明星」の金星を表す星を配し、月と星は「進歩」「全トルコ人の一致」「独立」を表します。オスマン帝国時代から国旗とされてきたもので、広くアラブ・イスラム諸国の国旗に影響を与えました。現在もオスマントルコ旧領土に当たるイスラム教国の国旗には、三日月と星のマークが多く見受けられます。

■面積・国土➡780,576㎢(日本の約2倍)ちょうどアジアと欧州をまたぐところに位置し、東側(アジア側)であるアナトリア半島が国土の97%を占め、ボスポラス海峡とダーダネルス海峡を挟んだ西側(欧州)のトラキアが残りの3%となります。国土の西側は三方を海に囲まれており、北は黒海、東はエーゲ海、南は地中海に面しています。また、西はギリシャ、ブルガリア、東はジョージア、アルメニア、イラン、南側はイラク、シリアと国境を接しています。.png) ■首都➡アンカラトルコ語名:Ankara英語名:Ankaraアナトリア半島のほぼ中央に位置する人口約564万(2019年)のトルコ第2の都市です。多くの政府機関と大学がある政治と学術の中心地でもあります。トルコの共和制移行に伴い、1923年にイスタンブールに代わり首都となりました。古来より、東西交易路の隊商都市として繁栄し、古代ギリシャ時代には「アンキュラ(谷底)」と呼ばれ、地下水が豊富な場所として知られていました。ローマ時代には文化、交易、芸術の中心地となり、オスマン帝国時代にはシルクロードの重要な交易拠点となります。現在のアンカラは、歴史的旧市街(ウルス)と、新市街(イェニシェヒル)、その郊外地区に分けられます。旧市街は、ローマ帝国によって造られた都市の姿を現在にとどめ、大劇場や神殿などの観光名所が数多くあります。新市街は、首都として制定された直後の1920年代に、西欧の技術を取り入れて都市計画された、トルコの近代化を象徴する市街地です。また、現在もなおアンカラは人口が増え続けているため、郊外にはいくつもの住宅街があり、地下鉄やバス網などが市の中心地を結んでいます。

■首都➡アンカラトルコ語名:Ankara英語名:Ankaraアナトリア半島のほぼ中央に位置する人口約564万(2019年)のトルコ第2の都市です。多くの政府機関と大学がある政治と学術の中心地でもあります。トルコの共和制移行に伴い、1923年にイスタンブールに代わり首都となりました。古来より、東西交易路の隊商都市として繁栄し、古代ギリシャ時代には「アンキュラ(谷底)」と呼ばれ、地下水が豊富な場所として知られていました。ローマ時代には文化、交易、芸術の中心地となり、オスマン帝国時代にはシルクロードの重要な交易拠点となります。現在のアンカラは、歴史的旧市街(ウルス)と、新市街(イェニシェヒル)、その郊外地区に分けられます。旧市街は、ローマ帝国によって造られた都市の姿を現在にとどめ、大劇場や神殿などの観光名所が数多くあります。新市街は、首都として制定された直後の1920年代に、西欧の技術を取り入れて都市計画された、トルコの近代化を象徴する市街地です。また、現在もなおアンカラは人口が増え続けているため、郊外にはいくつもの住宅街があり、地下鉄やバス網などが市の中心地を結んでいます。

■気候日本の約2倍の面積を持つトルコは、地域によって気候が異なります。また、トルコは日本と同じく四季があり、季節の移り変わりを楽しめます。トルコ最大の都市イスタンブールや、トルコ第3の都市イズミールのある、マルマラ海、エーゲ海、地中海沿岸地方は地中海性気候に属し、夏は雨が少なく乾燥しており、冬は温暖で雨も降ります。一方、首都アンカラがある中央アナトリアはステップ気候で寒暖の差が大きく、冬は雪が降ります。さらに東アナトリアにあるエルズルムなどでは、冬場の冷え込みはとても厳しいです。また、サムスンなどが位置する黒海沿岸は温暖湿潤気候に属しており、1年を通じて温暖で適度に雨も降ります。

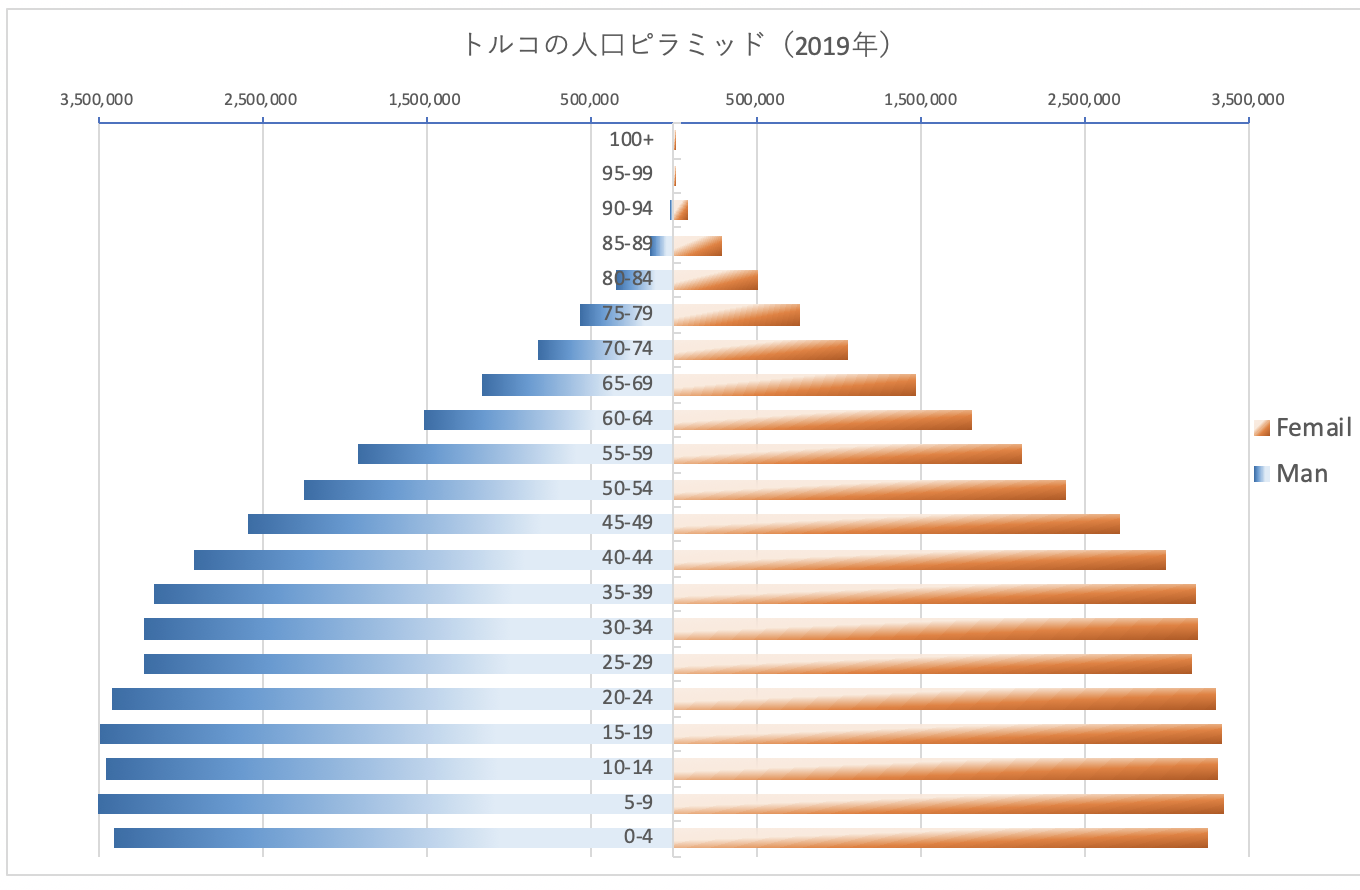

■時差➡-6時間(UTC+3)サマータイムは導入されておりません。日本との時差は-6時間です。以前はサマータイムを導入しており、3月の最終日曜から10月の最終日曜までが-6時間となっておりましたが、現在は年間を通して-6時間の時差となります。.png) ■人口➡8,315万人(2019年トルコ統計局発表)トルコの人口は、現在8,315万人です。これはヨーロッパではロシアに次ぎドイツと匹敵する人口であり、中東ではエジプトに次ぐ人口になっています。1950年に2,094万人、1970年に3,560万人、1990年に5,647万人と増え続けてきました。21世紀になってからも毎年約100万人ずつ増えており、2040年には1億人を超えると予想されています。出生率は2.034人(2017年世界銀行)です。同年の日本の出生率1.43人と比べると、約1.4倍にあたります。トルコの人口の今後の予測としては、数年以内にドイツの人口を抜いた後緩やかに増加を続け、2069年をピークに人口減少が始まると推測されています。トルコ統計局によれば、2019年の総人口に対する15~64歳までの労働年齢人口は、全体の67.8%となっています。また、人口の約2割に当たる1,552万人がイスタンブールにおり、都市への人口集中度が高いことも特徴のひとつです。国民を構成する民族はトルコ系が約70~75%、クルド系住民が約18%、その他の少数民族が7%~12%といわれています。クルド人に対してトルコへの同化政策がとられてきたことから、人権問題が国際的に非難されて、同化政策は緩和されたといわれています。その他、アラブ系、ギリシャ系、アルメニア系、ユダヤ系などの住民もいます。

■人口➡8,315万人(2019年トルコ統計局発表)トルコの人口は、現在8,315万人です。これはヨーロッパではロシアに次ぎドイツと匹敵する人口であり、中東ではエジプトに次ぐ人口になっています。1950年に2,094万人、1970年に3,560万人、1990年に5,647万人と増え続けてきました。21世紀になってからも毎年約100万人ずつ増えており、2040年には1億人を超えると予想されています。出生率は2.034人(2017年世界銀行)です。同年の日本の出生率1.43人と比べると、約1.4倍にあたります。トルコの人口の今後の予測としては、数年以内にドイツの人口を抜いた後緩やかに増加を続け、2069年をピークに人口減少が始まると推測されています。トルコ統計局によれば、2019年の総人口に対する15~64歳までの労働年齢人口は、全体の67.8%となっています。また、人口の約2割に当たる1,552万人がイスタンブールにおり、都市への人口集中度が高いことも特徴のひとつです。国民を構成する民族はトルコ系が約70~75%、クルド系住民が約18%、その他の少数民族が7%~12%といわれています。クルド人に対してトルコへの同化政策がとられてきたことから、人権問題が国際的に非難されて、同化政策は緩和されたといわれています。その他、アラブ系、ギリシャ系、アルメニア系、ユダヤ系などの住民もいます。 国連、経済社会局、人口課。世界の人口見通し:2019年改訂。■言語➡トルコ語(公用語)公用語はトルコ語(ウラル・アルタイ語系)です。旧来はアラビア文字を使っていましたが、共和制になったのち1928年にラテン・アルファベット表記に変更されました。その一方で、同化政策により使用が制限されていたクルド語(インド・ヨーロッパ語系)を話す人も少なくなく、制限が緩和された現在ではクルド語によるテレビ放送もあります。また、英語はビジネスでは使用されていますが、日常生活ではほとんど使用されていません。

国連、経済社会局、人口課。世界の人口見通し:2019年改訂。■言語➡トルコ語(公用語)公用語はトルコ語(ウラル・アルタイ語系)です。旧来はアラビア文字を使っていましたが、共和制になったのち1928年にラテン・アルファベット表記に変更されました。その一方で、同化政策により使用が制限されていたクルド語(インド・ヨーロッパ語系)を話す人も少なくなく、制限が緩和された現在ではクルド語によるテレビ放送もあります。また、英語はビジネスでは使用されていますが、日常生活ではほとんど使用されていません。

■通貨➡トルコ・リラ(TRY)使用通貨はトルコ・リラ(TRY:Türklirası)で、補助単位はクルシュ(Kr:Kuruş)。1TLが100Kr。紙幣は200TRY、100TRY、50TRY、20TRY、10TRY、5TRYがあり、硬貨は1TRY、50Kr、25Kr、10Kr、5Kr、1Krがあります。為替レートは昨今の政治、経済状況によって大きく変動していますが、2021年1月現在1USDあたり7.3TRY、1TRYあたり14円程となっています。■宗教トルコは、国民の大多数がイスラム教(スンニ派、アレヴィー派)というイスラム圏ですが、ギリシャ正教、アルメニア正教、ユダヤ教などイスラム以外の信仰の自由も保障されています。1923年の共和制移行とともに、明確に政教分離を打ち出した世俗国家です。しかし、2002年にイスラム系政党による単独政権が生まれ、2007年8月には建国以来はじめてのイスラム系大統領が誕生しました。イスラムの伝統を尊重しようという宗教色が強まっており、今後どのようになっていくか注目されています。

■政治体制[政治体制]共和制[元首]レジェップ・タイップ・エルドアン大統領(公正発展党:AKP)(2018年6月就任任期5年)[議会]トルコ大国民議会(一院制600議席任期5年複数政党制)[政府]首相:大統領制への移行に伴い廃止 外相:メヴリュット・チャヴシュオール(公正発展党:AKP)2018年6月、トルコ共和国の政治体制は従来の議院内閣制をとる共和制から大統領制をとる共和制に移行されました。立法府は一院制のトルコ大国民議会、行政府は大統領を国家元首とする内閣、司法府は司法裁判所、刑事裁判所、および高等司訴院、憲法裁判所で構成されており、三権分立を旨とします。

従来の議院内閣制においては、国家元首は国民投票により選出される大統領が務める一方、大統領が首相を指名し、その際には議会の承認を必要としていました。そのため、首相により強い権限があったといえるでしょう。

しかし2014年8月に初の国民直接投票による大統領選挙が行われ、イスラム系政党であるAKP出身のレジェップ・タイップ・エルドアン元首相が就任して以降、大統領の在り方は大きく変わりました。それは大統領が直接国民によって選出されたこと、またエルドアン大統領自身が大統領に属するすべての権限の行使、執政への関与を表明したことからもうかがえます。

エルドアン政権発足後、首相には同政党のアフメット・ダーヴトオール元外相が指名され、新内閣が組閣されましたが、2015年6月の総選挙ではクルド系野党であった国民民主党(HDP)の躍進によりAKPの獲得議席数が激減します。しかし、同年11月に実施された再選挙により再び過半数を獲得したAKPは、2017年1月に大統領の行政権帰属を含む憲法改正案を可決し、大統領制移行への流れを一気に加速させていきます。一方首相のポストは、ダーヴドオール氏辞任後に指名されたビナリ・ユルドゥルム首相を最後に廃止されることとなりました。

2018年6月、トルコ大統領及びトルコ大国民議会議員選挙が行われ、エルドアン大統領が再び勝利、共和同盟[AKP・民族主義者行動党(MHP)]が過半数の議席を獲得したことにより、建国から続いた議院内閣制は廃止され、実権型大統領制への移行が実現されました。

トルコはイスラム圏で唯一のNATO加盟国であり、1987年よりEU加盟を申請し現在も交渉の途にあります。同時に、中央アジア諸国、イスラム圏との交流も重視しています。こうした独自のスタンスの背景には、イスラム圏にありながら堅持してきた世俗主義と議会性民主主義があります。今回の大統領制への移行は、大統領権限の集中をもたらす一方で、議会の抑止力や司法権の独立性を著しく低下させる可能性を孕んでいるのも事実です。

難民問題の行き詰まりによるEUとの溝の拡大、ロシアへの接近に伴う対米関係の悪化等、政治的な課題が山積みである事は否めません。国際的にも影響力を強めつつあるトルコ政府の、今後の内政外交の舵取りが一層注視されるところです。

■歴史(略史)[オスマン帝国の隆盛]

1299年、オスマン1世によりオスマン帝国が建国されます。その後、北アフリカ、東ヨーロッパ、西アジア方面に支配地を広げ、地中海の制海権を握ります。1520年に皇帝に即位したスレイマン1世の時代に最盛期を迎え、広大な領土内に多文化・多民族の共存する巨大な帝国となりました。20世紀に滅亡するまで、600年以上もの長きにわたり存続していくことになります。[第一次世界大戦の敗戦と「トルコ革命」]

第一次世界大戦で連合国に敗れたオスマン帝国は、パリ講和会議で大幅な国土分割を余儀なくされ、首都イスタンブールを国際管理下に置かれることになり、事実上の滅亡を迎えます。

それに対し、1920年にアンカラで大国民議会が開かれ、第一次世界大戦で活躍した軍人ムスタファ・ケマルを指導者として、「トルコ革命」と呼ばれる祖国回復運動が展開されました。その結果、1923年に新たにローザンヌ条約が結ばれ国境が定まり、同年10月にアンカラを首都としてトルコ共和国が樹立されました。[ケマル・アタテュルクによる近代化]

独立の立役者であるムスタファ・ケマルは、アタテュルク(建国の父)の尊姓を手にし、初代大統領に選ばれました。アタテュルクはイスラム世界としては初の共和制を取り入れました。現在まで続く、共和主義、世俗主義、法治国家、社会国家という4つの原則を明記した憲法のもとに国家運営がなされる礎は、このときに生まれました。

また、トルコ語表記のローマ字採用や女性参政権などの近代化政策が矢継ぎ早に断行されました。

[第二次世界大戦の終了と冷戦]

第二次世界大戦でトルコは中立的な立場をとっていましたが、終戦間際に対ドイツ、対日本への宣戦布告をして連合国側につきました。戦後は、1952年に北大西洋条約機構(NATO)に加盟、東西冷戦時においては西側陣営として対ソ最前線基地を提供することとなります。[キプロス侵攻]

ギリシャ系、トルコ系住民が暮らすキプロスで、1974年にギリシャの軍事政権の支援を受けたクーデターが起きました。それに対抗する形で同年トルコ軍が侵攻・常駐し、南部ギリシャ系地域と北部トルコ系地域とに分断される形となりました。その後、和解・統合交渉が何度も行われてきましたが不調に終わり、「キプロス問題」として、隣国ギリシャとの対立だけでなくEU加盟への障害にもなっています。[2度の軍事クーデターとクーデター未遂事件]

トルコ軍は憲法上では文民統制されていることになっていますが、実際には1960年、1980年と過去2度軍事クーデターが起きています。長期にわたる経済停滞による政治の混乱や、政教分離の危機などがその理由とされています。2016年7月15日には、一部のトルコ軍兵士によるクーデター未遂事件が発生し、多くの軍関係者や司法関係者が逮捕・更迭されました。エルドアン政権は、当該事件の発生をイスラム教指導者フェトフッラー・ギュレン氏の支持組織(FETO)によるものだとして、過去組織へ関与した国家公務員の職務停止や報道機関の免許剥奪等、FETO関係者に対する粛清が現在でも続けられています。[EU加盟への道]

トルコは1987年にEU加盟申請を行い、1999年加盟候補国として承認されました。2005年から加盟交渉はスタートしましたが、交渉分野は35に及び厳しい条件が付されています。クルド人に対する人権抑圧、キプロス問題、政治・金融不安の問題、さらにはイスラムへの脅威などから、加盟に強く反対する国もあり、加盟実現へのハードルは高いというのが現状です。[多角的外交と「エネルギー回廊戦略」]

2002年に政権与党となった公正発展党(AKP)が掲げた「ゼロ・プロブレム外交」を実践すべく、近隣諸国との関係改善を図るとともに、欧州とアジアを結ぶ地政学的かつ歴史的特徴をいかした独自の多角的外交を行っています。

長い間対立関係にあった隣国アルメニアとの国交樹立への合意、キプロス問題を抱えるギリシャとの関係改善、最大の貿易相手国であるロシアとのエネルギー戦略関係の強化、トルコ系民族の多い中央アジアやコーカサスの国々との関係構築などさまざまな展開を見せています。

また、トルコ国内にはロシアや中央アジア、中東地域と欧州などを結ぶ石油・天然ガスのパイプラインが縦横に敷かれ、外交上の重要なポジション確保と大きな経済効果を得ています。[対米関係への懸念]

2016年10月、トルコ政府がクーデター未遂事件に関与したとしてアメリカ人牧師を拘束したことがきっかけとなり、両国間の関係は一時期急速に悪化しました。追加関税や双方閣僚の資産凍結等、二国間で経済制裁の応酬が繰り返されました。2018年に起きた「トルコショック」と呼ばれる通貨危機は上記の経緯により引き起こされたとも言われています。2018年10月、アメリカ人牧師は解放され、両国による報復関税の引き下げが進められている中、今後の動向がより一層注目されるところです。

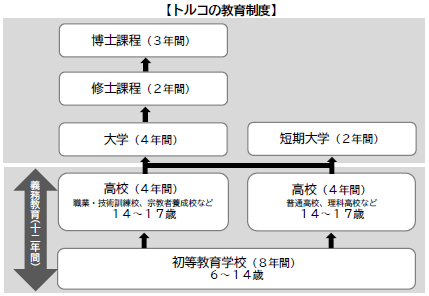

■教育システムトルコでは全国民のおよそ4分の1が14歳以下であり、教育を国家の重要施策としています。公的教育制度とさまざまな私立学校があり、公的教育機関はすべて国立で大学以前の授業料は原則として無料です。

1997年/98年度以降、それまでの小学校・中学校が初等教育学校に統合され、計8年間(6~14歳)が義務教育となりました。2012年、教育制度は更に改定され、現在では高校の4年間を含む計12年間(6~17歳)が義務教育期間です。高校では普通教育、職業・技術訓練教育などに分かれます。大学は4年(一部学部を除く)、修士課程2年、博士課程3年となっています。その他、2年制の短期大学や職業学校もあります。

■教育水準トルコ政府はEU加盟を目指し、教育にも力を入れてきました。1990年代後半から本格的な教育改革に着手し、それまで足りていなかった学校の建設、教員の採用などを国際機関の援助を受けて行いました。

他方、ほとんどの国立の学校には体育館やプール、図書館などの教育施設が整っていないという現状もあります。また、地域によっては教員や教室の不足から、学校が午前と午後の2部制となっているところもあります。就学率がある程度上がってきた現在、トルコ政府は世界銀行の支援を受け、高等教育の改革に力を入れています。なお、2018年の国連人間開発報告書によると、トルコの識字率は95.6%となっています。私立学校はイスタンブールなどの大都市にあり、学費は高額であるといわれています。高所得者の家庭では、学校の設備やカリキュラム等を考慮し、子供を初等学校から高校まで私立の一貫校へ通わせるケースが多く見られます。質の高い高等教育を求めて海外へ移住することもあります。又、学習塾の人気が近年とても高まっており、教育は一大産業となっています。[就学率]初等教育の就学率は93.6%(2019-20年度/トルコ統計局)となっています。トルコ国内のほとんどの地域で90%以上となっていますが、南東部などの宗教上保守的な地域では、女子の就学率は60%程度に留まっているところもあります。中等教育の就学率は95.9%(2019-20年度/トルコ統計局)となっています。一方、高等教育の就学率は85.0%(2019-20年度/トルコ統計局)となっており、前述の初等教育、中等教育と比べると低い数字ではありますが、教育制度の改正時(2012-13年度/トルコ統計局)の70.1%と比較すると、改善が伺えます。大学進学率に関しては、43.37%(2019-20年度/トルコ統計局)と近年の大学数の増加に伴って上昇しており、労働市場において大卒者が供給過多となる弊害も発生しています。結論として、政府の取組みにより教育水準は上がってきてはいるものの、EU諸国など他の先進国と比べるとまだトルコの教育水準は低く、成長余力があるともいえます。

-

-

-

参考文献

[参考資料・ウェブサイト]

-

English

English 中国

中国 香港

香港 モンゴル

モンゴル  ロシア

ロシア  タイ

タイ  ベトナム

ベトナム  ラオス

ラオス  カンボジア

カンボジア  ミャンマー

ミャンマー  インドネシア

インドネシア  フィリピン

フィリピン  シンガポール

シンガポール  マレーシア

マレーシア インド

インド  バングラデシュ

バングラデシュ  パキスタン

パキスタン  スリランカ

スリランカ  メキシコ

メキシコ  ブラジル

ブラジル  ペルー

ペルー コロンビア

コロンビア チリ

チリ アルゼンチン

アルゼンチン ドバイ・アブダビ

ドバイ・アブダビ  トルコ

トルコ  南アフリカ

南アフリカ ナイジェリア

ナイジェリア エジプト

エジプト モロッコ

モロッコ ケニア

ケニア